| 1人回答 | 65次阅读

结肠镜检查发现充血水肿可能与肠炎、肠道感染、缺血性肠病、肠道肿瘤或过敏反应有关。充血水肿是肠道黏膜对损伤或刺激产生的炎症反应,需结合临床表现和其他检查进一步明确病因。

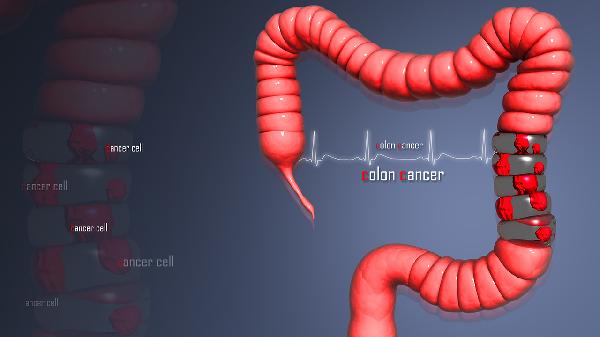

肠炎是结肠充血水肿的常见原因,包括溃疡性结肠炎和克罗恩病。溃疡性结肠炎多累及直肠和乙状结肠,表现为黏膜充血水肿伴浅表溃疡。克罗恩病可累及全消化道,呈节段性分布,常见纵行溃疡和鹅卵石样改变。肠道感染如细菌性痢疾或阿米巴痢疾也可导致黏膜充血水肿,多伴有腹泻、腹痛等症状。缺血性肠病多见于老年人,因肠系膜血管供血不足导致黏膜充血水肿甚至坏死。肠道肿瘤如结肠癌早期可表现为局部黏膜充血水肿,后期出现肿块或溃疡。过敏反应如食物过敏或药物过敏也可引起一过性结肠黏膜充血水肿。

结肠镜检查发现充血水肿后,应完善血常规、粪便检查、肿瘤标志物等实验室检查。根据可疑病因选择针对性治疗,如感染性肠炎需抗感染药物,炎症性肠病需免疫调节治疗,缺血性肠病需改善循环,肿瘤需手术或放化疗。日常需注意饮食调理,避免辛辣刺激食物,保持规律作息,适当补充益生菌调节肠道菌群。出现持续腹痛、便血、体重下降等症状应及时复诊,遵医嘱进行规范治疗和定期随访。