| 1人回答 | 63次阅读

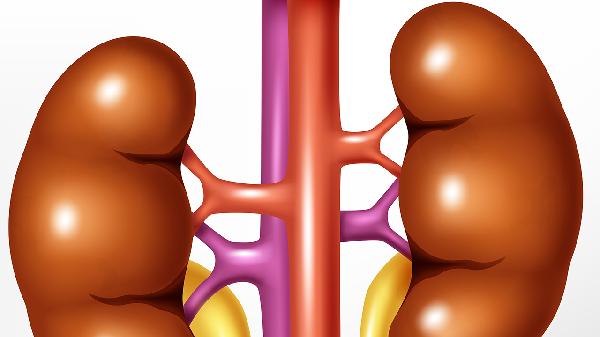

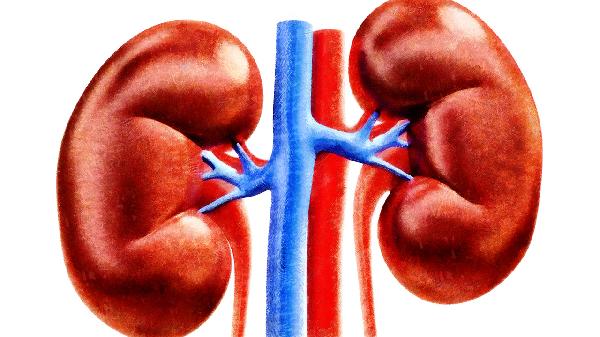

喝太多杂质水可能会增加肾结石的风险,但具体是否导致肾结石还需结合水质成分、个人代谢情况及饮水量综合判断。肾结石的形成与尿液中矿物质浓度过高、结晶析出有关,常见原因包括高钙尿症、高尿酸尿症等代谢异常。

若长期饮用含有高浓度钙、镁、草酸盐等矿物质的水,这些物质可能在尿液中过度饱和,与尿液中的其他成分结合形成结晶,逐渐积累成结石。例如硬水地区的水质中钙、镁离子含量较高,长期大量饮用可能对易感人群产生影响。同时,饮水量不足会进一步浓缩尿液,加剧矿物质沉积。对于已有肾结石病史或家族遗传倾向者,更需关注水质安全。

但并非所有杂质水都会直接引发肾结石。世界卫生组织指出,符合饮用水标准的杂质含量通常不会构成健康威胁。部分研究认为适量摄入钙、镁离子反而可能降低草酸钙结石的风险。关键在于杂质的类型与浓度,如重金属、工业污染物等有害杂质需严格避免,而天然矿物质在合理范围内通常无害。

建议选择符合国家标准的饮用水,每日饮水量保持在2000-3000毫升以稀释尿液,减少结晶形成。已有肾结石或高风险人群可定期检测尿液成分,必要时咨询医生进行水质评估或代谢筛查。日常注意均衡饮食,避免高草酸、高盐食物,适度运动促进代谢,有助于预防结石复发。

风湿膏贴上感觉很热属于正常现象,可能与药物成分刺激局部血液循环、皮肤敏感或使用方法不当有关。主要有药物成分作用、局部皮肤反应、贴敷时间过长、过敏反应、使用方法错误等原因。

1、药物成分作用

风湿膏通常含有樟脑、薄荷脑、水杨酸甲酯等成分,这些物质具有扩张毛细血管、促进局部血液循环的作用。当药物渗透皮肤后,会产生温热感,这是药物发挥作用的正常表现。部分患者对这类成分较为敏感,可能出现明显的灼热感。若热感在可耐受范围内且无皮肤损伤,通常无须特殊处理。建议首次使用时先小面积贴敷测试皮肤耐受性。

2、局部皮肤反应

贴敷部位皮肤较薄或存在微小破损时,药物刺激可能引发明显发热感。关节部位皮肤通常较薄,药物吸收速度较快,可能加重热感。贴敷前需检查皮肤完整性,避开伤口、湿疹等异常区域。使用后出现持续刺痛或红肿需立即停用,并用清水冲洗残留药液。皮肤敏感者可选择低刺激性配方的风湿膏。

3、贴敷时间过长

超过产品说明建议的贴敷时间可能导致药物蓄积,加重局部发热反应。普通风湿膏建议贴敷4-8小时,含强效成分的产品可能需缩短至2-4小时。夜间睡眠时使用更需注意时间控制,避免因体位压迫增加皮肤渗透率。揭除膏药后仍有持续灼热感可用冷毛巾外敷缓解。

4、过敏反应

对橡胶基质或中药成分过敏时,除发热外还可能伴随瘙痒、皮疹或水疱。含辣椒素类成分的产品更易引发过敏反应。出现过敏症状应立即停用,必要时口服氯雷他定片等抗组胺药物。严重过敏需就医处理,避免搔抓导致继发感染。过敏体质者应选择无致敏原配方的产品。

5、使用方法错误

贴敷前未清洁皮肤油脂、汗液会影响药物均匀释放,导致局部浓度过高产生灼热感。贴敷时应避开毛发密集区,必要时剃除毛发保证贴合度。冬季使用前可先用温水袋预热贴敷部位,促进药物均匀渗透。同一部位重复贴敷需间隔12小时以上,防止皮肤屏障受损。

使用风湿膏期间应避免同时使用其他外用止痛药物,防止成分叠加刺激。贴敷后出现持续24小时以上的红肿、脱皮需就医排查接触性皮炎。糖尿病患者、血液循环障碍者使用前应咨询医生,这类人群对温度感知可能异常。日常可配合热敷、关节保护操等物理疗法增强效果,但急性炎症期应暂停使用发热类膏药。储存时注意密封防潮,避免药物成分挥发影响疗效。