| 1人回答 | 75次阅读

肝硬化肝腹水不一定是绝症,但属于严重并发症,需积极治疗控制病情进展。肝硬化腹水主要由肝功能失代偿、门静脉高压等因素引起,临床表现为腹部膨隆、下肢水肿等。

1、疾病发展阶段

肝硬化腹水的预后与疾病分期密切相关。代偿期肝硬化患者通过规范治疗可长期维持稳定,腹水消退后生存期可达5-10年。失代偿期患者若出现顽固性腹水,1年生存概率明显下降,但通过肝移植等治疗仍可能获得转机。关键指标包括Child-Pugh分级、血清白蛋白水平及肾功能状态。

2、治疗手段选择

限制钠盐摄入配合利尿剂是基础治疗,常用螺内酯片联合呋塞米片。顽固性腹水需行腹腔穿刺放液,每放1000毫升腹水需补充6-8克白蛋白。经颈静脉肝内门体分流术可降低门脉压力,终末期患者应考虑肝移植。治疗过程中需监测电解质和肾功能。

3、并发症管理

自发性细菌性腹膜炎需用头孢噻肟钠注射液抗感染,肝肾综合征患者禁用非甾体抗炎药。食管胃底静脉曲张破裂出血应使用生长抑素注射液,必要时行内镜下套扎。肝性脑病患者需限制蛋白摄入,口服乳果糖口服溶液降低血氨。

4、生活干预措施

每日体重监测是重要手段,3天内增重超过2公斤需就医。蛋白质摄入控制在1-1.2克/公斤体重,优先选择植物蛋白。睡眠时抬高床头30度有助于减轻夜间呼吸困难。绝对禁酒并避免使用肝毒性药物如对乙酰氨基酚片。

5、新型治疗进展

托伐普坦片作为选择性血管加压素受体拮抗剂,对稀释性低钠血症效果显著。自体骨髓干细胞移植可改善肝功能储备。人工肝支持系统能为肝移植争取时间。这些方法为晚期患者提供了新的治疗选择。

肝硬化腹水患者应建立规律的随访计划,每3个月复查腹部超声和肝功能。饮食遵循低盐、适量蛋白原则,可食用冬瓜、鲫鱼等利水食材。每日测量腹围并记录尿量,出现嗜睡、呕血等预警症状需立即急诊。保持适度活动量,避免腹部碰撞,睡眠时建议左侧卧位减轻腹胀感。

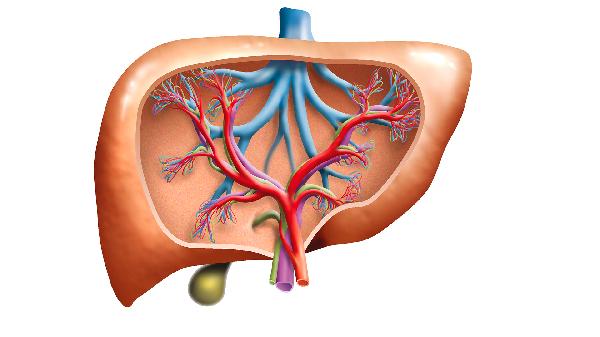

肠道疾病的主要病因包括遗传因素、感染因素、免疫异常、饮食不当、肠道菌群失调等,常见症状有腹痛、腹泻、便秘、腹胀、便血等。肠道疾病可能由克罗恩病、溃疡性结肠炎、肠易激综合征、肠道感染、肠梗阻等引起,需根据具体病因进行针对性治疗。

1、遗传因素

部分肠道疾病与遗传因素有关,如克罗恩病和溃疡性结肠炎具有家族聚集性。这类疾病通常表现为反复发作的腹痛、腹泻、体重下降,可能伴有发热、乏力等全身症状。治疗需遵医嘱使用美沙拉嗪肠溶片、柳氮磺吡啶肠溶片等药物控制炎症,严重时需采用生物制剂或手术治疗。日常需避免高脂高糖饮食,减少肠道刺激。

2、感染因素

细菌、病毒或寄生虫感染可导致急性肠炎,常见症状为突发腹痛、水样腹泻、恶心呕吐,可能伴随发热。诺如病毒、轮状病毒、沙门氏菌是常见病原体。治疗可选用蒙脱石散、双歧杆菌三联活菌胶囊调节肠道功能,必要时使用盐酸左氧氟沙星片抗感染。感染期间需补充电解质,避免进食生冷、油腻食物。

3、免疫异常

自身免疫反应异常可能引发溃疡性结肠炎,典型症状为黏液脓血便、里急后重、左下腹绞痛。疾病活动期需使用醋酸泼尼松片抑制免疫反应,配合美沙拉嗪栓局部治疗。缓解期应维持低纤维饮食,限制乳制品摄入,定期进行肠镜监测病情变化。

4、饮食不当

长期高脂低纤维饮食可能诱发肠易激综合征,表现为排便习惯改变、腹胀、排气增多。这类功能性肠病可通过调整饮食结构改善,增加燕麦、西蓝花等富含膳食纤维的食物,减少产气豆类、碳酸饮料的摄入。症状明显时可短期使用匹维溴铵片缓解肠痉挛。

5、肠道菌群失调

抗生素滥用或长期压力可能导致肠道菌群失衡,出现腹泻与便秘交替、消化不良等症状。治疗需停用不必要的抗生素,补充酪酸梭菌活菌胶囊、地衣芽孢杆菌活菌胶囊等微生态制剂。日常建议规律作息,适量食用酸奶、泡菜等发酵食品帮助菌群恢复。

肠道疾病患者需保持饮食清淡易消化,避免辛辣刺激食物,注意腹部保暖。急性发作期应卧床休息,记录排便情况。症状持续超过3天或出现呕血、剧烈腹痛、高热等需立即就医。定期进行粪便潜血、肠镜等检查有助于早期发现器质性病变,确诊后需严格遵医嘱用药并定期复诊评估疗效。