| 1人回答 | 68次阅读

双重人格通常是指解离性身份障碍,主要表现为身份转换、记忆缺失、自我认知混乱、情绪波动、现实感丧失等症状。解离性身份障碍可能与童年创伤、长期压力、遗传因素、脑功能异常、心理防御机制过度激活等因素有关。

患者可能突然表现出与日常性格截然不同的身份特征,包括语言习惯、行为模式甚至生理反应的改变。新身份可能有独立的名字、年龄、性别或记忆系统。身份转换通常由特定压力事件触发,持续时间从几分钟到数天不等。临床常用诊断工具包括解离性体验量表和结构性临床访谈。

表现为对个人重要经历的片段性遗忘,尤其无法回忆身份转换期间的行为。可能忘记日常技能、重要人际关系或创伤事件。记忆缺失具有选择性,常与其他解离症状共存。脑成像研究显示海马体和前额叶皮层活动异常。治疗需结合创伤治疗和记忆整合技术。

患者对自身身份产生持续困惑,伴随明显的现实解体体验。可能同时感知多个身份的存在,或感觉被外来身份控制。常见人格解体症状包括观察自我感增强、躯体陌生感等。心理评估需排除精神分裂症的思维插入症状。

不同身份状态可能呈现极端情绪差异,如某个身份表现抑郁而另一身份呈现躁狂特征。情绪变化缺乏过渡期,且与当前情境明显不符。需注意与双相情感障碍的鉴别,后者情绪变化具有连续性。治疗需稳定主导人格的情绪调节功能。

表现为对时间、空间或身体感知的扭曲,如时间停滞感、环境失真或痛觉迟钝。可能伴随非癫痫性发作或转换症状。神经生理学研究显示感觉整合网络功能紊乱。治疗需结合感觉统合训练和正念疗法。

解离性身份障碍需要长期系统的心理治疗,重点在于创伤处理、身份整合和功能重建。建议保持规律作息,避免酒精和咖啡因摄入,建立稳定的社会支持系统。日常可通过日记记录身份转换触发因素,配合医生进行认知行为治疗。急性发作期需及时寻求专业心理危机干预。

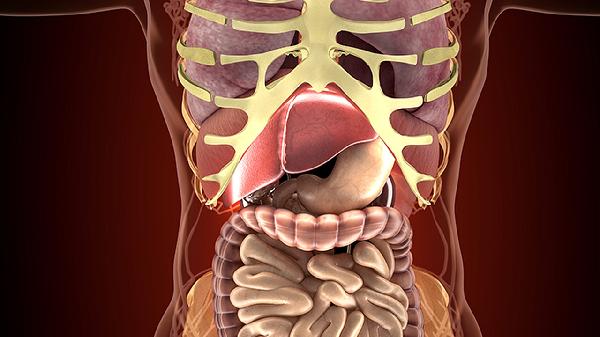

肠绞痛伴随拉肚子可能与饮食不当、肠道感染、肠易激综合征、炎症性肠病、乳糖不耐受等原因有关。肠绞痛通常表现为阵发性腹部绞痛,拉肚子多为水样便或稀便,建议及时就医明确诊断。

进食生冷、辛辣或变质食物可能刺激胃肠黏膜,导致肠蠕动加快引发绞痛和腹泻。发病时可能伴随恶心、腹胀等症状。可通过热敷腹部、饮用温水缓解症状,必要时遵医嘱使用蒙脱石散、双歧杆菌三联活菌胶囊等药物调节肠道功能。

细菌或病毒感染可能引起急性胃肠炎,常见病原体包括沙门氏菌、轮状病毒等。典型症状为腹痛、水样腹泻,可能伴有发热。需进行大便常规检查,确诊后可遵医嘱使用诺氟沙星胶囊、口服补液盐散等药物进行抗感染和补液治疗。

肠道功能紊乱可能导致反复发作的腹痛和排便习惯改变,腹泻型患者排便后腹痛常缓解。症状可能与精神压力、内脏高敏感性有关。建议记录饮食日记,避免诱发因素,必要时遵医嘱使用匹维溴铵片、复方谷氨酰胺肠溶胶囊调节肠道功能。

克罗恩病或溃疡性结肠炎可能引起慢性腹痛、黏液脓血便,伴随体重下降等症状。发病与免疫异常相关,需通过肠镜确诊。急性期需遵医嘱使用美沙拉嗪肠溶片、泼尼松片等药物控制炎症,严重者可能需要生物制剂治疗。

小肠乳糖酶缺乏可能导致摄入乳制品后出现腹胀、肠鸣和腹泻。症状通常在饮奶后30分钟至2小时出现。可通过限制乳制品摄入改善,或遵医嘱补充乳糖酶胶囊,选择无乳糖替代品。

日常需注意饮食卫生,避免暴饮暴食,适当补充水分和电解质。记录症状发作特点,如出现持续腹痛、血便、发热或脱水表现应及时就医。长期反复发作建议完善肠镜等检查,排除器质性疾病。饮食上可选择低纤维、低脂的清淡食物,避免咖啡因和酒精刺激。