| 1人回答 | 39次阅读

脑瘤通常可以通过CT检查发现,但检出率与肿瘤类型、大小及位置有关。

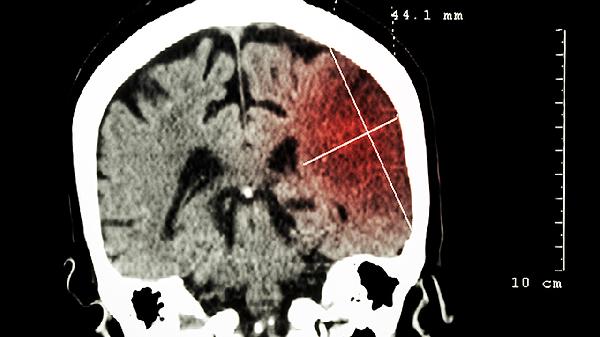

CT扫描利用X射线成像技术,能够清晰显示脑部结构。对于直径超过5毫米的实质性肿瘤,如脑膜瘤、胶质瘤等,CT平扫即可观察到异常密度影。若配合碘对比剂增强扫描,可进一步提高血管丰富型肿瘤的检出率,如垂体瘤、听神经瘤等。典型表现为边界清晰的占位性病变,周围可能出现水肿带或中线结构移位。对于急性脑出血引起的占位效应,CT诊断灵敏度较高,1小时内即可显示高密度血肿。

部分低密度或等密度肿瘤在CT平扫中可能漏诊,如早期胶质瘤、微小转移灶等。后颅窝肿瘤因颅骨伪影干扰,检出率可能降低。囊性病变或弥漫性浸润生长的肿瘤,需结合MRI提高诊断准确性。对于直径小于3毫米的微腺瘤或脑干微小病变,CT分辨率存在局限。

建议出现持续头痛、呕吐、视力变化等症状时及时进行神经影像学检查。除CT外,MRI在软组织对比度和多平面成像方面更具优势,必要时可联合多种检查手段。确诊需结合临床表现、影像特征及病理活检结果。