| 1人回答 | 62次阅读

颅脑损伤是否需要开颅治疗需根据损伤类型和严重程度决定,多数轻度损伤无须开颅,严重出血或脑疝等情况则需手术干预。

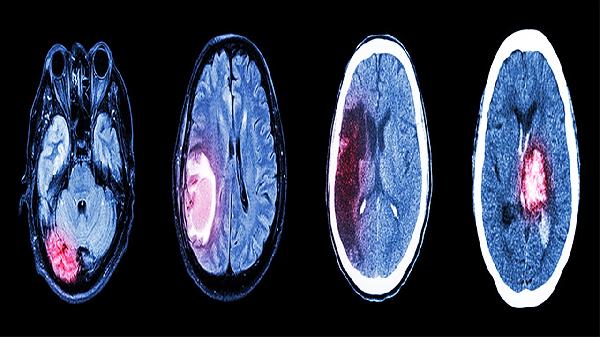

颅脑损伤的常见类型包括脑震荡、脑挫裂伤、硬膜外血肿、硬膜下血肿等。脑震荡通常表现为短暂意识丧失和头痛,通过卧床休息和密切观察即可恢复。脑挫裂伤可能伴随脑水肿,需使用甘露醇注射液降低颅内压,配合甲钴胺片营养神经。硬膜外血肿若体积较小且无症状,可保守治疗;若血肿量超过30毫升或出现瞳孔不等大,需紧急行开颅血肿清除术。硬膜下血肿急性期多需钻孔引流,慢性期可尝试阿托伐他汀钙片促进吸收。

开颅手术的绝对指征包括进行性意识障碍、一侧瞳孔散大、CT显示中线移位超过5毫米。相对指征涉及颅骨凹陷性骨折深度超过1厘米或开放性颅脑损伤。手术方式除传统开颅外,也可选择神经内镜辅助血肿清除或去骨瓣减压术。非手术治疗适用于格拉斯哥昏迷评分13分以上患者,常用药物有氨甲环酸注射液控制出血、吡拉西坦氯化钠注射液改善脑代谢。

颅脑损伤后需严格监测生命体征和意识状态,避免剧烈活动和精神刺激。饮食应选择高蛋白、高维生素的流质或半流质食物,如牛奶、鱼肉粥等。康复期可进行高压氧治疗促进神经功能恢复,配合针灸和肢体功能训练。出现头痛加重、频繁呕吐或肢体无力时须立即复诊。