空腹与餐后2小时的血糖,相差应在这个范围内,看看你达标了吗

健康真相官

发布时间:2025-09-17 12:37

475次浏览

健康真相官

发布时间:2025-09-17 12:37

475次浏览

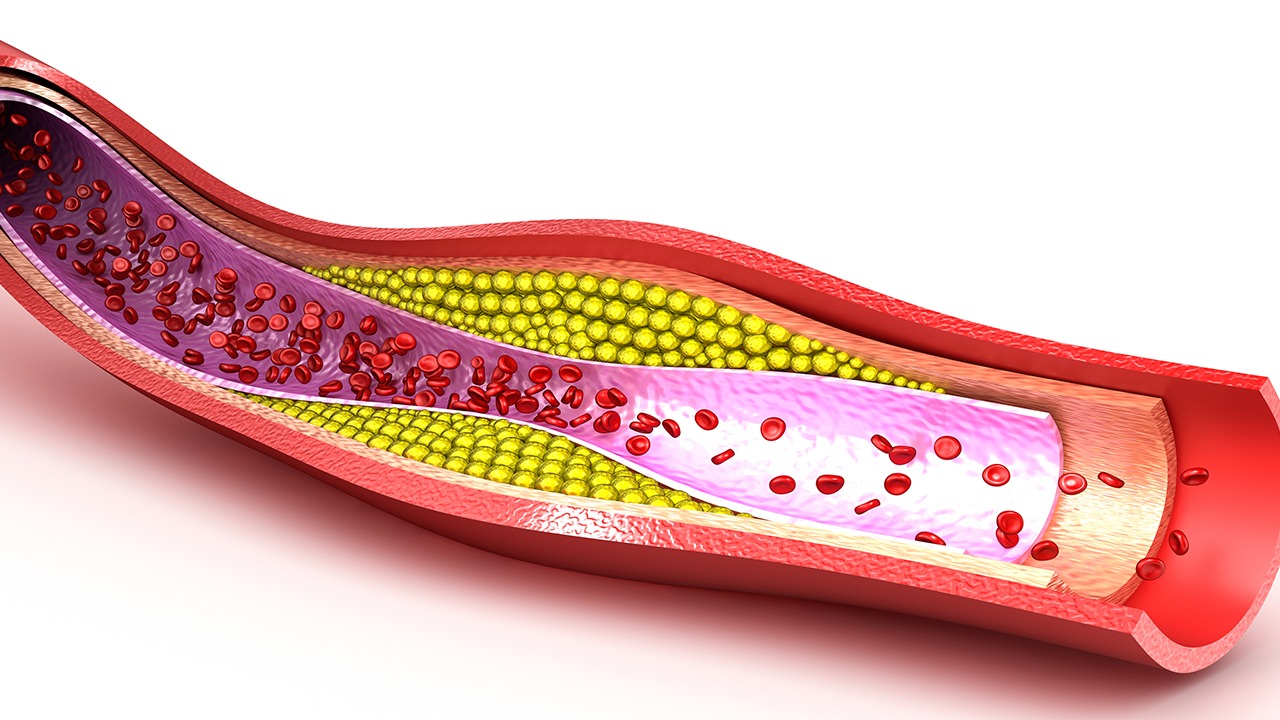

血糖数值就像身体的“晴雨表”,空腹和餐后的波动藏着不少健康密码。最近发现很多朋友测血糖时都存在误区——要么只测空腹血糖,要么看到餐后数值偏高就惊慌失措。其实这两个时间点的血糖值各有意义,它们之间的合理差值更能反映代谢状况。

一、血糖波动的健康密码

1、空腹血糖的参考意义

经过8-10小时空腹状态测得的数值,反映基础胰岛素功能。正常值应在3.9-6.1mmol/L之间,超过这个范围提示可能存在糖代谢异常。

2、餐后2小时血糖的关键作用

从吃第一口饭开始计时,2小时后测量的数值能直观显示饮食对血糖的影响。健康人群应控制在7.8mmol/L以下。

3、两者的理想差值

正常情况下,餐后2小时血糖比空腹值升高不超过2.2mmol/L。差值过大可能提示胰岛素敏感性下降。

二、影响血糖差值的三大因素

1、饮食结构的影响

高GI食物会让血糖快速升高,建议每餐搭配足量膳食纤维。比如先吃蔬菜,再吃主食的进餐顺序就能平缓血糖波动。

2、运动时机的选择

餐后30分钟进行散步等轻度运动,能帮助肌肉组织更好地利用葡萄糖。但要注意避免剧烈运动导致低血糖。

3、情绪压力的调控

焦虑、紧张会刺激升糖激素分泌。做几个深呼吸,或者听会儿轻音乐都有助于稳定血糖。

三、异常差值的预警信号

1、差值超过3mmol/L

可能提示早期胰岛素抵抗,建议进行糖耐量试验检查。日常要特别注意控制精制碳水摄入量。

2、差值忽大忽小不稳定

反映血糖调节机制异常,需要连续监测3-5天的血糖谱。记录饮食和运动.情况帮助医生判断。

3、空腹血糖正常但餐后偏高

这种情况容易被忽视,建议40岁以上人群每年做一次餐后血糖筛查。

四、维持血糖平稳的实用建议

1、选择低升糖指数食材

燕麦、藜麦等全谷物替代部分精米白面。烹饪时保留食物的完整形态,比如糙米比精米更好。

2、掌握正确的监测方法

采血前要洗手并擦干,避免手上残留糖分影响结果。不同手指轮换采血,减少局部皮肤损伤。

3、建立规律的作息习惯

保证7-8小时优质睡眠,避免熬夜打乱生物钟。固定三餐时间,让胰岛素分泌形成规律。

血糖管理是场持久战,但掌握科学方法就能事半功倍。建议准备个血糖记录本,把空腹和餐后数值连同当天的饮食运动都记下来。三个月后回看这些数据,你会更了解自己身体的“脾气”。记住,理想的血糖控制不是追求绝对低值,而是让波动曲线更加平缓自然。