基孔肯雅热的临床诊断

传染科编辑

医普观察员

传染科编辑

医普观察员

关键词: #诊断

传染科编辑

医普观察员

传染科编辑

医普观察员

关键词: #诊断

基孔肯雅热的临床诊断需结合流行病学史、典型症状和实验室检测综合判断。该病主要通过白纹伊蚊和埃及伊蚊传播,诊断依据包括急性发热、关节痛/关节炎、皮疹等临床表现,以及病毒核酸检测、血清学IgM/IgG抗体检测等实验室结果。

发病前2周内有疫区旅居史或蚊虫叮咬史是重要线索。基孔肯雅热流行于热带和亚热带地区,非洲、东南亚、美洲等地均有报道。询问患者近期活动轨迹有助于缩小诊断范围,尤其需关注雨季或蚊媒活跃季节的暴露风险。

突发高热伴严重关节痛是核心特征,体温可达39-40℃,多累及手腕、踝关节等小关节,呈对称性肿胀疼痛。约半数患者出现斑丘疹,常见于躯干和四肢。部分病例伴有头痛、肌痛、结膜充血等非特异性表现,症状持续3-10天。

发病1-4天内可通过实时荧光RT-PCR检测病毒RNA确诊。发病5天后可检测血清特异性IgM抗体,恢复期IgG抗体滴度升高4倍以上有诊断意义。血常规常显示白细胞减少、淋巴细胞减少,部分患者转氨酶轻度升高。

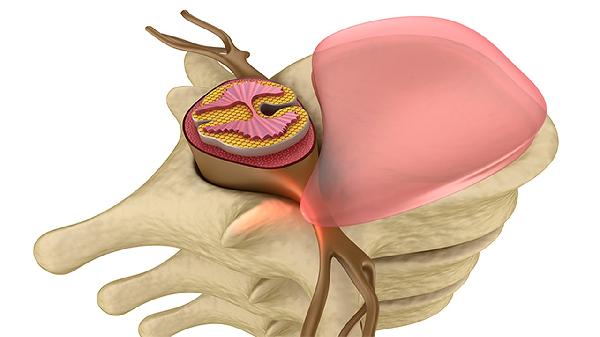

关节超声或MRI可显示滑膜增厚、关节积液等炎症表现,主要用于鉴别其他关节炎性疾病。胸部X线检查对合并肺部并发症者有评估价值,但非诊断必需项目。

需与登革热、寨卡病毒感染、疟疾等发热性疾病区分。登革热多伴血小板减少和出血倾向,寨卡病毒皮疹更广泛但关节症状较轻。类风湿因子阴性可与类风湿关节炎鉴别。

确诊患者应隔离至发热消退,避免蚊虫叮咬防止传播。急性期需卧床休息,补充水分,关节疼痛可遵医嘱使用对乙酰氨基酚片或布洛芬缓释胶囊。恢复期适当进行关节功能锻炼,饮食宜选择高蛋白、易消化的食物如鱼肉、蒸蛋等,避免辛辣刺激。出现持续高热、意识改变等重症表现时需立即就医。