湿疹的危害不容忽视湿疹的注意事项

皮肤科编辑

医心科普

皮肤科编辑

医心科普

关键词: #湿疹

皮肤科编辑

医心科普

皮肤科编辑

医心科普

关键词: #湿疹

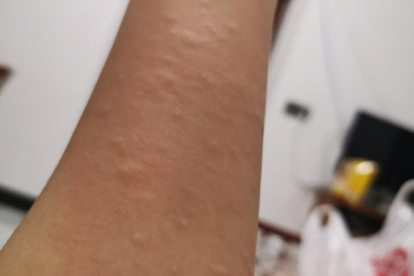

湿疹是一种常见的慢性炎症性皮肤病,主要表现为皮肤干燥、红斑、丘疹、水疱、渗出和瘙痒等症状,严重时可能出现皮肤增厚、色素沉着或继发感染。湿疹的危害主要包括皮肤屏障功能受损、继发感染风险增加、生活质量下降以及可能诱发心理问题。湿疹患者需注意避免过度搔抓、保持皮肤湿润、远离过敏原、合理饮食以及及时就医。

湿疹会导致皮肤屏障功能受损,使皮肤更容易受到外界刺激和过敏原的侵袭。皮肤屏障受损后,水分流失加快,皮肤干燥加重,形成恶性循环。患者需使用温和的清洁产品,避免使用碱性肥皂或过热的水清洗皮肤。保湿是修复皮肤屏障的关键,建议选择含有神经酰胺、尿素或甘油等成分的保湿霜,每日多次涂抹,尤其在洗澡后立即使用。

湿疹患者由于皮肤屏障功能受损和频繁搔抓,容易继发细菌、病毒或真菌感染。常见的细菌感染表现为脓疱、结痂或蜂窝织炎,病毒感染可能表现为疱疹样湿疹,真菌感染则可能出现边界清晰的红色斑块。继发感染会加重病情,延长病程,甚至导致全身症状。患者需保持皮肤清洁,避免搔抓,出现感染迹象时应及时就医,医生可能会开具莫匹罗星软膏、阿昔洛韦乳膏或酮康唑乳膏等药物治疗感染。

湿疹引起的剧烈瘙痒和皮肤外观改变会显著影响患者的生活质量。瘙痒可能导致睡眠障碍、注意力不集中和工作效率下降。皮肤病变可能引起社交焦虑和自卑心理,尤其是当病变位于面部、手部等暴露部位时。儿童患者可能因瘙痒而烦躁不安,影响学习和成长。患者可通过冷敷缓解瘙痒,穿着宽松柔软的棉质衣物,保持适宜的环境温度和湿度,必要时在医生指导下使用抗组胺药物如氯雷他定片或西替利嗪片控制瘙痒。

长期患湿疹可能诱发或加重焦虑、抑郁等心理问题。持续的瘙痒不适、反复发作的病程以及对疾病预后的担忧都可能对心理健康产生负面影响。儿童患者可能出现行为问题,成人患者可能出现社交回避。心理压力又会反过来加重湿疹症状,形成恶性循环。患者应寻求家人和朋友的支持,必要时咨询心理医生,学习放松技巧如深呼吸或冥想,保持积极乐观的心态有助于病情控制。

湿疹患者常伴有特应性体质,容易对多种物质过敏。常见过敏原包括尘螨、花粉、动物皮屑、某些食物如牛奶、鸡蛋、坚果等,以及接触性过敏原如镍、香料、防腐剂等。过敏原接触可能诱发或加重湿疹症状。患者可通过过敏原检测明确致敏物质,尽量避免接触已知过敏原,保持居住环境清洁,使用防螨床上用品,选择无香料、无刺激的洗护产品。饮食方面可记录食物日记,发现并避免可能引起症状加重的食物。

湿疹患者需建立长期管理意识,坚持日常皮肤护理,避免诱发因素,定期随访皮肤科医生。洗澡水温应保持在32-37摄氏度,时间不超过10分钟,使用无皂基清洁剂。室内湿度建议维持在50-60%,避免过度干燥或潮湿。穿着应以纯棉等透气材质为主,避免羊毛或化纤衣物直接接触皮肤。饮食上注意营养均衡,避免已知过敏食物,适量补充富含欧米伽3脂肪酸的食物如深海鱼、亚麻籽等。适度运动有助于增强免疫力,但运动后应及时清洁汗液,避免汗液刺激皮肤。压力管理同样重要,可通过规律作息、适度休闲活动等方式减轻压力。若症状加重或出现感染迹象,应及时就医,在医生指导下调整治疗方案,切勿自行长期使用强效激素类药物。