怎么查食物不耐受

消化内科编辑

医言小筑

消化内科编辑

医言小筑

关键词: #食物

消化内科编辑

医言小筑

消化内科编辑

医言小筑

关键词: #食物

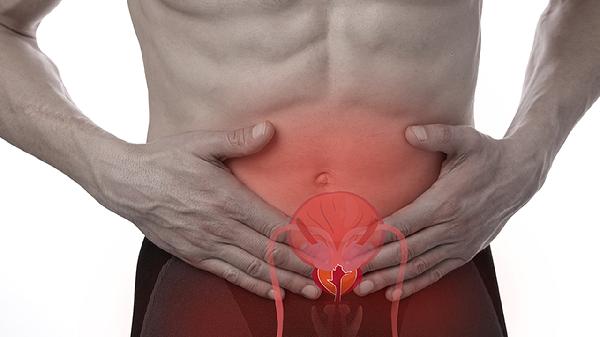

食物不耐受可通过食物激发试验、血清特异性IgG检测、氢呼气试验、粪便检测、基因检测等方式排查。食物不耐受可能与免疫反应、消化酶缺乏、肠道菌群失衡等因素有关,通常表现为腹胀、腹泻、皮疹等症状。

食物激发试验是诊断食物不耐受的金标准,需在医生监督下进行。患者需严格回避可疑食物2-4周后,逐步少量重新引入并观察症状。该方法能准确识别引发不适的具体食物,但存在诱发严重反应的风险。常见用于乳糖、麸质等不耐受的确认。

通过抽取静脉血检测食物特异性IgG抗体水平,可筛查对近百种食物的潜在不耐受反应。但IgG阳性仅提示免疫系统曾接触该食物,需结合临床症状综合判断。适用于慢性腹泻、偏头痛等非急性症状的辅助诊断。

主要用于乳糖不耐受诊断。患者空腹饮用含乳糖溶液后,通过定时检测呼气中氢气浓度判断乳糖消化能力。若氢气水平升高提示乳糖酶缺乏,未消化的乳糖被肠道细菌发酵产氢。该方法无创但需空腹3小时以上。

分析粪便中钙卫蛋白、胰弹性蛋白酶等指标,可评估肠道炎症程度及消化功能。异常结果可能提示对麸质、乳制品等食物的慢性不耐受。适用于伴随腹痛、排便异常的儿童及成人,需配合饮食日记提高准确性。

通过唾液或血液样本分析HLA-DQ2/DQ8等基因型,可预测乳糜泻等自身免疫性食物反应的遗传易感性。阳性结果需进一步做小肠活检确认。该检测对直系亲属有家族史的人群具有早期筛查价值。

建议记录每日饮食与症状的关联性,回避明确诱发症状的食物3-6个月后尝试渐进式复食。选择低敏替代品如无乳糖牛奶、无麸质面粉,保证营养均衡。若症状持续加重或出现血便、体重下降等警示体征,应及时就医进行内镜或过敏专科评估。日常注意补充维生素D和益生菌,维持肠道屏障功能。