| 1人回答 | 76次阅读

血管性痴呆是指由脑血管病变导致的认知功能障碍综合征,属于继发性痴呆的一种常见类型。血管性痴呆通常由脑卒中、慢性脑缺血等脑血管疾病引起,主要表现为记忆力减退、执行功能下降、语言障碍等症状,症状严重程度与脑血管损伤的范围和部位密切相关。

1、病因机制

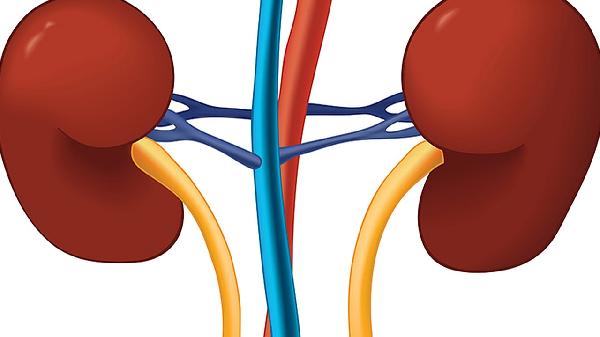

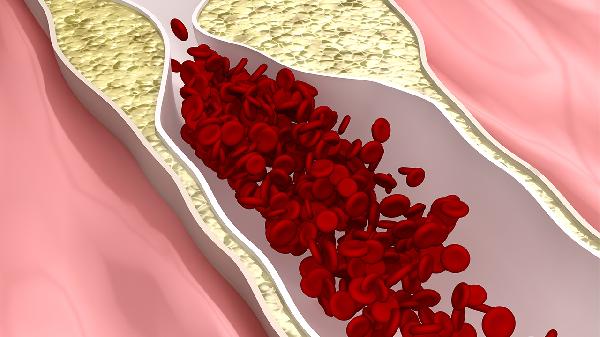

血管性痴呆的发病与脑血管病变直接相关。脑梗死、脑出血等急性脑血管事件可导致局部脑组织缺血坏死,多次发作后累积形成多发性脑梗死灶。长期高血压、糖尿病等引起的慢性脑小血管病变,会导致脑白质疏松和微梗死,逐渐影响认知功能。颈动脉狭窄、心房颤动等疾病也可能通过减少脑血流灌注诱发痴呆。

2、临床表现

血管性痴呆的典型表现包括近事记忆障碍、注意力不集中、执行功能受损等。患者可能出现计划和组织能力下降,处理复杂任务困难。部分患者伴有情绪不稳、抑郁等精神行为症状。与阿尔茨海默病不同,血管性痴呆的症状常呈阶梯式进展,且多伴有肢体无力、言语不清等神经系统定位体征。

3、诊断标准

诊断需结合病史、临床表现和影像学检查。头部CT或MRI可显示脑梗死灶、白质病变等血管性改变。Hachinski缺血量表有助于鉴别血管性痴呆与其他类型痴呆。诊断需满足认知功能障碍影响日常生活,且脑血管病变与认知损害存在明确因果关系。

4、治疗方法

治疗包括控制血管危险因素和改善认知功能两方面。降压、降糖、抗血小板治疗可延缓病情进展。改善脑循环药物如尼莫地平片、丁苯酞软胶囊可能有一定帮助。胆碱酯酶抑制剂如多奈哌齐片、卡巴拉汀胶囊可用于改善认知症状。康复训练和认知刺激治疗也有助于维持功能。

5、预防措施

预防重点在于控制脑血管病危险因素。保持血压、血糖、血脂在正常范围,戒烟限酒,规律运动。均衡饮食,适当补充B族维生素。定期体检,及时发现和治疗心房颤动、颈动脉狭窄等疾病。已有轻度认知障碍者应加强监测,早期干预。

血管性痴呆患者日常应注意保持规律作息,进行适度的认知训练如阅读、计算等。家属应给予充分理解和支持,帮助患者维持基本生活能力。饮食上可增加深海鱼、坚果等富含不饱和脂肪酸的食物,限制高盐高脂饮食。定期复诊评估病情变化,根据医生建议调整治疗方案。出现症状加重或新发神经系统症状时应及时就医。

老年人心力衰竭可通过生活方式调整、药物治疗、器械治疗、手术治疗等方式改善。具体方案需根据心功能分级、病因及合并症综合评估。

1、生活方式调整限制钠盐摄入每日不超过3克,控制液体量,戒烟限酒,适度有氧运动如步行,监测体重变化。

2、药物治疗常用呋塞米利尿剂减轻水肿,美托洛尔控制心率,沙库巴曲缬沙坦改善预后。需定期复查电解质和肾功能。

3、器械治疗心脏再同步化治疗适用于QRS波增宽者,植入式除颤器可预防猝死。需评估心电图和超声心动图结果。

4、手术治疗冠状动脉搭桥术改善心肌供血,瓣膜修复术纠正血液反流。严重病例可考虑心脏移植。

建议每日监测血压心率,记录尿量体重变化,出现气短加重或下肢水肿明显时及时复诊调整方案。