| 1人回答 | 71次阅读

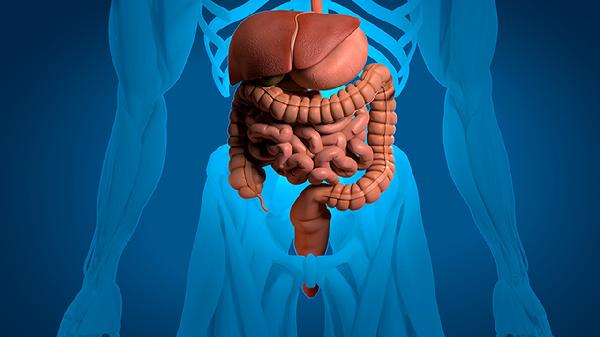

肠胃炎患者大便成形通常提示病情好转,但需结合其他症状综合判断是否完全康复。肠胃炎可能由病毒、细菌感染或饮食不当等因素引起,建议观察是否伴随腹痛、发热等症状消失。

病毒性肠胃炎患者大便恢复成形且腹痛缓解,多提示肠道炎症逐渐消退。此时肠道黏膜修复接近完成,消化吸收功能基本恢复正常,可尝试逐步增加清淡饮食,如米汤、馒头等低纤维食物。细菌性肠胃炎需确认病原体是否清除,即使大便成形仍可能残留感染,需完成完整抗生素疗程。

部分慢性肠胃炎或肠易激综合征患者可能反复出现大便形态改变,成形不代表炎症完全消除。若持续存在排便习惯改变、黏液便或体重下降,需警惕溃疡性结肠炎等非感染性肠病。特殊人群如婴幼儿或老年人,大便成形后仍可能出现脱水或电解质紊乱,需监测尿量及精神状态。

建议康复期继续维持低脂低渣饮食1-2周,避免辛辣刺激食物。可适量补充益生菌制剂如双歧杆菌三联活菌散调节肠道菌群,但须与抗生素间隔2小时服用。若再次出现水样便、血便或持续腹胀,应及时复查便常规加潜血,必要时进行肠镜检查明确病因。

焦虑症可能会引起全身疼痛。焦虑症是一种以过度担忧和恐惧为主要特征的精神障碍,部分患者可能出现躯体化症状,包括全身肌肉紧张性疼痛。

焦虑状态下人体交感神经持续兴奋,导致肌肉长时间处于紧张状态,这种不自主的肌肉收缩可能引发弥漫性酸痛。疼痛多集中在颈肩、腰背等肌群丰富区域,表现为游走性钝痛或紧绷感,通常不伴随关节红肿或活动受限。部分患者还会出现头痛、胸痛等不适,疼痛程度与情绪波动存在明显相关性,在应激事件后可能加重。

少数情况下,焦虑症可能诱发纤维肌痛综合征,其特征是全身广泛性疼痛伴特定压痛点。这类患者除疼痛外常伴有睡眠障碍、晨僵和疲劳感,疼痛部位可能涉及四肢近端、脊柱等区域。长期慢性疼痛与焦虑情绪可能形成恶性循环,需要专业干预。

建议出现不明原因全身疼痛伴随心悸、出汗等焦虑症状时,及时到精神心理科或神经内科就诊。日常可通过渐进式肌肉放松训练、规律有氧运动缓解肌肉紧张,保持每日7-8小时睡眠有助于改善疼痛敏感性。疼痛持续加重或影响日常生活时,需排除类风湿关节炎、甲状腺功能异常等器质性疾病。