| 1人回答 | 80次阅读

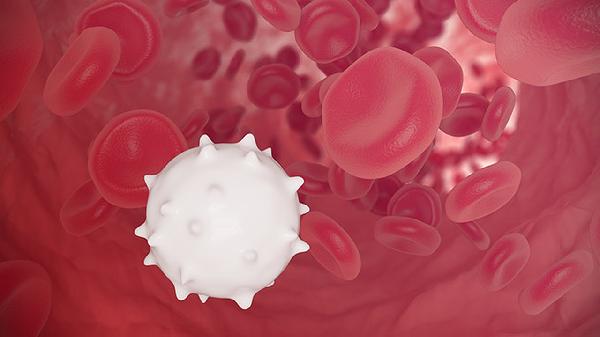

再生障碍性贫血在中医理论中属于"虚劳"、"血虚"范畴,主要与脾肾亏虚、气血不足有关,治疗需辨证施治。

脾肾阳虚型再生障碍性贫血表现为面色苍白、畏寒肢冷、腰膝酸软。中医认为脾主运化、肾主藏精,二者功能衰退会导致造血障碍。治疗常用右归丸合四君子汤加减,药物包含熟地黄、山药、枸杞子等温补脾肾药材。日常可食用羊肉、桂圆等温性食物,避免生冷饮食。

气血两虚型常见头晕心悸、气短乏力,舌淡脉细。中医理论中气能生血,长期气血不足会加重骨髓造血功能抑制。治疗选用八珍汤或归脾汤,含人参、黄芪、当归等益气养血药物。建议配合红枣、猪肝等补血食材,适度练习八段锦以促进气血运行。

该型症见潮热盗汗、五心烦热,多因久病耗伤阴液所致。中医认为肝肾同源,阴精亏损会影响髓海充盈。常用左归丸或六味地黄丸加减,含山茱萸、龟甲胶等滋阴填精药物。饮食宜选黑芝麻、桑葚等滋肾阴食材,忌辛辣燥热之物。

部分患者因外感毒邪或药物毒性损伤骨髓,表现为发热出血、舌绛苔黄。治疗需清热解毒兼以扶正,方用黄连解毒汤合当归补血汤,含黄芩、连翘等解毒药材。需严格避免接触化学毒物,可适量饮用金银花露辅助解毒。

病程较长者可能出现皮下瘀斑、舌质紫暗等瘀血证候。中医认为"瘀血不去,新血不生",需活血化瘀改善骨髓微循环。常用血府逐瘀汤加减,含丹参、鸡血藤等活血药材。可配合穴位按摩促进血液循环,但血小板过低时慎用针刺疗法。

中医治疗再生障碍性贫血强调个体化辨证,患者需定期复诊调整方药。日常应注意保暖避寒,保持情绪稳定,饮食宜细软易消化,可适量食用山药粥、黄芪炖鸡等药膳。避免剧烈运动和外伤,血小板低下时忌食硬壳类食物。建议在西医规范治疗基础上配合中医调理,切勿自行停用免疫抑制剂等关键药物。