| 1人回答 | 77次阅读

骨折是指骨骼的完整性和连续性遭到破坏,通常由外力作用或疾病因素引起。骨折可分为闭合性骨折和开放性骨折,主要表现为局部疼痛、肿胀、畸形和功能障碍。

1、外力作用

骨折最常见的原因是外力作用,如跌倒、撞击、挤压等。这类骨折通常发生在运动损伤、交通事故或高处坠落等情况下。外力作用导致骨骼承受超过其强度的压力,从而发生断裂。患者可能出现剧烈疼痛、局部肿胀和活动受限。治疗上通常需要复位固定,如石膏固定或手术内固定,并配合康复训练。

2、骨质疏松

骨质疏松是老年人骨折的重要原因,由于骨量减少和骨微结构破坏,骨骼变得脆弱。轻微外力如咳嗽或弯腰都可能导致骨折,常见于脊柱、髋部和腕部。患者可能没有明显外伤史,仅表现为局部疼痛和活动障碍。治疗需补充钙剂和维生素D,使用抗骨质疏松药物如阿仑膦酸钠片,同时加强防跌倒措施。

3、病理性骨折

病理性骨折是指骨骼因肿瘤、感染等疾病导致强度下降而发生的骨折。骨肿瘤如骨肉瘤、转移性骨肿瘤会破坏正常骨组织,轻微外力即可导致骨折。骨髓炎等感染性疾病也会削弱骨骼强度。这类骨折常伴有原发病症状,如夜间痛、发热等。治疗需针对原发病进行,如肿瘤切除、抗感染治疗等。

4、应力性骨折

应力性骨折是由于长期反复微小应力作用于骨骼导致的疲劳性骨折,常见于运动员、军人等长期高强度训练人群。好发部位为胫骨、跖骨等承重骨。早期表现为运动后疼痛,休息后缓解,逐渐发展为持续性疼痛。治疗以休息为主,严重者需固定制动,配合物理治疗促进愈合。

5、儿童骨折

儿童骨折具有特殊性,因其骨骼尚未完全发育,可能存在青枝骨折等不完全骨折类型。儿童骨折愈合快,塑形能力强,但需注意保护骨骺,避免影响生长发育。常见于玩耍或运动时的跌伤,表现为局部疼痛、拒动。治疗多采用手法复位和石膏固定,严重者需手术。

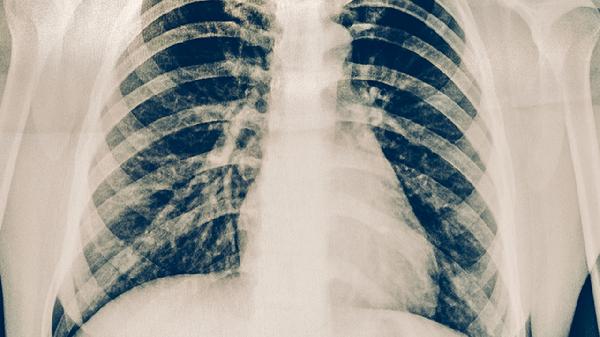

骨折后应保持患肢制动,避免二次损伤,及时就医明确骨折类型和程度。恢复期需遵医嘱进行功能锻炼,补充富含钙质和蛋白质的食物如牛奶、鸡蛋、鱼类等,促进骨骼愈合。戒烟限酒,避免影响骨折愈合。定期复查X线了解骨折愈合情况,根据医生指导逐步恢复活动。

大腿骨骨折后一般需要3-6个月才能恢复行走功能,具体时间与骨折类型、治疗方式及个体康复情况相关。

单纯性闭合骨折且采用保守治疗时,通常需卧床制动4-8周,随后在医生指导下进行渐进性负重训练,多数患者可在3-4个月后借助助行器短距离行走。若为粉碎性骨折或合并血管神经损伤,需手术内固定治疗,术后需严格遵循康复计划,完全负重行走可能延长至5-6个月。康复过程中需定期复查影像学评估骨痂形成情况,过早负重可能导致内固定失效或畸形愈合。儿童因骨骼愈合速度快于成人,恢复时间可缩短至2-3个月,但需注意避免剧烈运动防止再骨折。

骨折愈合期间应保证每日摄入800-1200毫克钙质及适量维生素D,可通过牛奶、西蓝花、豆制品等食物补充。康复训练初期建议进行踝泵运动及股四头肌等长收缩练习,后期逐步增加髋膝关节活动度训练。若出现患肢肿胀加剧或持续疼痛,需及时就医排除深静脉血栓等并发症。