骨质减少怎么回事

骨科编辑

医普小能手

骨科编辑

医普小能手

骨科编辑

医普小能手

骨科编辑

医普小能手

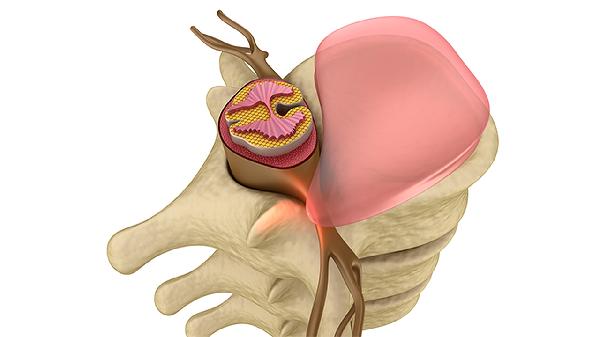

骨质减少可能由遗传因素、钙与维生素D缺乏、内分泌失调、长期使用糖皮质激素、缺乏运动等原因引起,可通过调整饮食、补充营养素、药物治疗、适度运动、定期监测骨密度等方式干预。

家族中有骨质疏松症病史的人群更易出现骨质减少,可能与基因调控骨代谢相关。这类人群需提前关注骨密度变化,建议通过双能X线吸收测定法定期检测骨量。日常可增加富含钙质的食物如乳制品、深绿色蔬菜,并避免吸烟、过量饮酒等加速骨量流失的行为。

长期膳食钙摄入不足或维生素D合成减少会影响骨基质矿化,导致骨量降低。表现为易疲劳、腰背隐痛等症状。可通过摄入牛奶、豆腐、西蓝花等食物补充钙质,同时每日晒太阳15-30分钟促进维生素D合成。严重缺乏时需遵医嘱使用碳酸钙D3片、骨化三醇胶丸等药物。

绝经后雌激素水平下降或甲状腺功能亢进会加速骨吸收,常见于中老年女性。可能伴随潮热、心悸等症状。需检测激素水平,必要时在医生指导下使用阿仑膦酸钠片、雷洛昔芬片等抗骨吸收药物,配合负重运动延缓骨质流失。

长期使用泼尼松等糖皮质激素会抑制成骨细胞活性,每日用量超过5毫克且持续3个月以上时风险显著增加。用药期间应监测骨密度,必要时联合使用唑来膦酸注射液,并严格控制用药周期与剂量。

长期卧床或久坐会导致机械应力刺激不足,使骨重建平衡偏向骨吸收。建议每周进行3-5次快走、太极拳等负重运动,每次30分钟以上。运动强度以微微出汗为宜,避免剧烈冲击性动作造成骨折风险。

骨质减少患者需保证每日800-1200毫克钙摄入,优先从膳食获取,必要时选择柠檬酸钙片等补充剂。维生素D每日建议摄入400-800国际单位,冬季可适当增量。定期进行骨密度检测,避免跌倒等意外伤害。若出现夜间骨痛、身高缩短等警示症状,应及时就医评估是否存在骨质疏松症。