| 1人回答 | 82次阅读

周围血管是指除心脏和颅内血管以外的全身血管系统,主要包括动脉、静脉和毛细血管。周围血管疾病可表现为肢体疼痛、肿胀、皮肤变色等症状,常见疾病有下肢静脉曲张、动脉硬化闭塞症、血栓性静脉炎等。

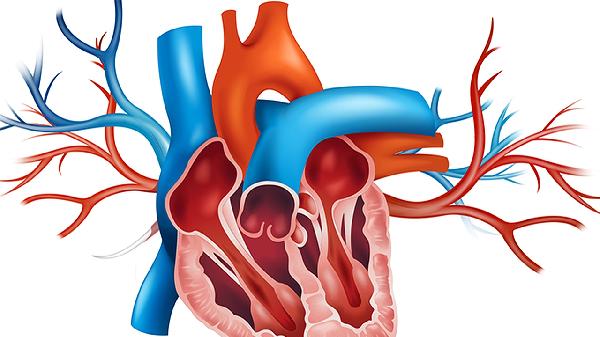

周围血管承担着输送血液、氧气和营养物质的重要功能。动脉将富含氧气的血液从心脏输送到全身各组织,静脉则将代谢废物和二氧化碳带回心脏。毛细血管连接动脉和静脉,是物质交换的主要场所。健康的周围血管需要保持通畅性和弹性,任何结构或功能异常都可能导致血液循环障碍。

下肢静脉曲张是最常见的周围血管疾病,主要表现为下肢浅表静脉扩张、迂曲,可能伴随下肢沉重感和水肿。动脉硬化闭塞症多发生于下肢动脉,典型症状为间歇性跛行,即行走时出现肌肉疼痛。血栓性静脉炎可分为浅静脉炎和深静脉血栓形成,前者表现为局部红肿热痛,后者可能导致肺栓塞等严重并发症。雷诺综合征是一种功能性周围血管疾病,表现为手指或足趾遇冷后出现苍白、青紫和潮红的三相颜色变化。

保持周围血管健康需要注意控制血压、血糖和血脂水平,避免长期站立或久坐,戒烟限酒,适度运动促进血液循环。出现不明原因的肢体疼痛、肿胀、溃疡或颜色改变时,应及时就医检查,早期诊断和治疗有助于改善预后。定期进行血管超声等检查可以早期发现血管病变,特别是高血压、糖尿病等高危人群更应重视周围血管健康。

小儿腹股沟淋巴结肿大在中医理论中多属痰核、瘰疬范畴,常与湿热蕴结、气滞血瘀或脾虚痰凝等因素相关。中医治疗主要包括中药内服、外敷及推拿等非药物疗法,常用方剂有消瘰丸、夏枯草膏等,外治可选用金黄散局部贴敷。需结合具体证型辨证施治,若淋巴结持续肿大或伴发热等症状,建议及时就医明确病因。

湿热下注可导致腹股沟淋巴结肿痛,患儿多见局部红肿热痛、舌红苔黄腻。中医治疗以清热利湿为主,可选用四妙丸加减,含苍术、黄柏等成分。外治可用芒硝溶液湿敷消肿。日常需避免辛辣油腻饮食,保持会阴清洁干燥。

气血运行不畅形成瘀结,表现为淋巴结硬实、触痛明显。血府逐瘀汤加减可活血化瘀,含桃仁、红花等药材。配合局部艾灸或隔姜灸可促进气血流通。家长需观察患儿活动情况,避免久坐久站加重瘀滞。

脾胃虚弱致痰湿内生,常见淋巴结肿大但无明显红肿,伴食欲不振。二陈汤合消瘰丸能健脾化痰散结,含茯苓、半夏等成分。可配合捏脊疗法调理脾胃。建议家长给予山药、茯苓等药膳辅助调理。

多继发于上呼吸道感染后,淋巴结肿大伴咽红发热。银翘散加减可疏风清热,含连翘、金银花等药物。推拿可选清天河水、退六腑等手法。需注意监测体温变化,及时补充水分。

情志不畅致肝火内扰,表现为淋巴结肿痛、烦躁易怒。丹栀逍遥散能疏肝泻火,含牡丹皮、栀子等成分。耳尖放血疗法可辅助泄热。家长应保持患儿情绪稳定,避免剧烈哭闹。

中医治疗期间家长需每日记录淋巴结大小变化,避免挤压肿块。饮食宜清淡易消化,适量食用薏苡仁、赤小豆等利湿食材。若淋巴结直径超过2厘米、质地坚硬或持续增大超过2周,须及时进行超声检查排除其他病变。治疗期间应遵医嘱定期复诊,不可自行调整药量或中断疗程。