| 1人回答 | 44次阅读

肺结核睡觉出汗严重可能由结核杆菌感染、体质虚弱、自主神经功能紊乱、合并其他感染等原因引起,可通过抗结核治疗、营养支持、调节神经功能、控制继发感染等方式改善。

1、结核杆菌感染肺结核患者夜间盗汗主要与结核分枝杆菌释放毒素刺激体温调节中枢有关,常伴随低热、咳嗽等症状。需规范使用异烟肼、利福平、吡嗪酰胺等抗结核药物,治疗周期通常需6个月以上。

2、体质虚弱结核病消耗导致营养不良时,植物神经稳定性下降易引发多汗。建议加强优质蛋白摄入如鸡蛋、鱼肉,配合复合维生素B片、葡萄糖酸锌口服溶液、黄芪颗粒等改善体质。

3、自主神经紊乱结核毒素可影响下丘脑功能,导致交感神经过度兴奋。表现为入睡后前半夜出汗明显,可尝试谷维素片、维生素B1片配合针灸调节,保持卧室温度适宜。

4、合并其他感染继发细菌感染可能加重发热盗汗症状,需完善C反应蛋白等检查。如存在混合感染需加用左氧氟沙星、阿莫西林克拉维酸钾等抗生素,同时监测肝功能。

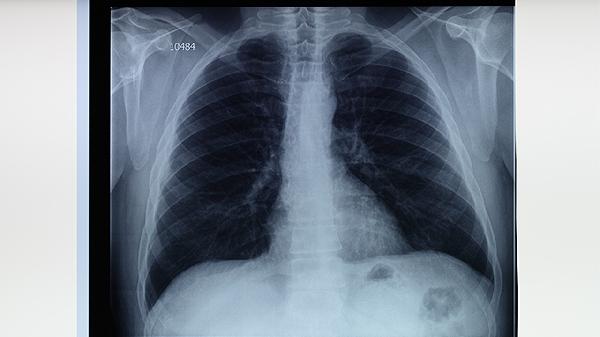

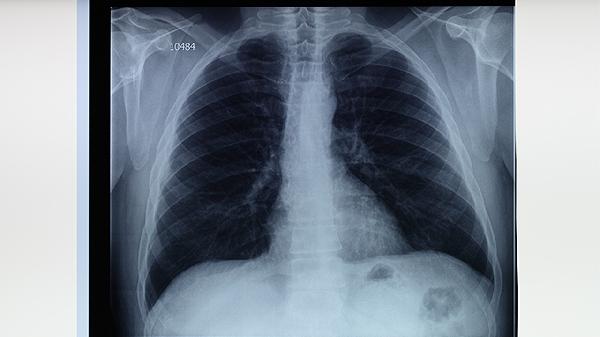

肺结核患者应保持居室通风,勤换汗湿衣物,每日摄入3000毫升以上水分,定期复查胸部CT评估病灶吸收情况。

乙肝产生抗体后仍有极低概率被传染,主要与抗体水平不足、病毒变异、免疫缺陷、暴露剂量高等因素有关。

1、抗体水平不足乙肝表面抗体滴度低于10mIU/ml时保护力下降,需定期检测抗体水平,必要时补种乙肝疫苗。

2、病毒变异S基因变异可能导致现有抗体无法识别病毒,表现为乙肝表面抗原阴性但HBV-DNA阳性,需通过核酸检测确认。

3、免疫缺陷艾滋病患者、器官移植术后等免疫抑制人群,抗体保护效果可能失效,需加强暴露后预防并监测HBV标志物。

4、暴露剂量高输入含大量乙肝病毒的血液或针刺伤时,可能突破抗体防御,需在24小时内注射乙肝免疫球蛋白进行阻断。

建议抗体阳性者仍需避免高危暴露行为,医务人员等高风险人群应每1-2年复查抗体滴度,接触可疑污染源后及时检测HBV-DNA。