| 1人回答 | 72次阅读

硬脑膜外血肿的预后通常优于硬脑膜下血肿,但具体效果需根据出血量、治疗时机及患者基础健康状况综合评估。

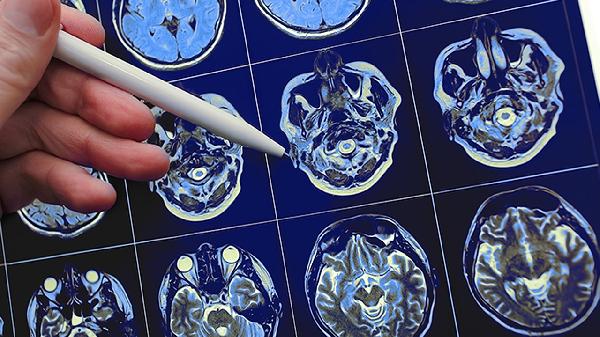

硬脑膜外血肿多由颅骨骨折导致脑膜中动脉破裂引起,血液积聚在硬脑膜与颅骨之间,形成局限性血肿。由于硬脑膜与颅骨粘连疏松,血肿较易通过手术清除,且脑组织受压时间较短,术后神经功能恢复较快。典型表现为伤后短暂昏迷、中间清醒期再昏迷,及时干预可显著改善预后。

硬脑膜下血肿常因桥静脉撕裂或脑挫裂伤引起,血液渗入硬脑膜与蛛网膜之间,易扩散至整个大脑半球。急性硬脑膜下血肿多合并严重脑挫伤,慢性硬脑膜下血肿虽进展缓慢,但老年患者脑萎缩使代偿空间增大,易延误诊治。两者均可能导致不可逆脑损伤,术后常遗留认知障碍或肢体功能障碍。

建议出现头痛呕吐、意识障碍等颅高压症状时立即就医,头部CT可明确血肿类型与范围。术后需定期复查头颅影像,配合神经营养药物与康复训练,避免过度劳累或头部再次受伤。保持低盐低脂饮食,控制高血压等基础疾病,有助于改善神经系统修复。

帕金森病可能会遗传给子女,但遗传概率较低。帕金森病的发生与遗传因素、环境因素、神经系统老化等多种原因有关,其中遗传因素占比较小。若家族中有多位直系亲属患病,子女的遗传风险可能略有增加,但多数患者为散发病例。

帕金森病的遗传模式较为复杂,目前已知部分基因突变与该病相关。携带LRRK2、PARK7等基因突变的人群发病风险可能升高,但并非所有携带者都会发病。环境因素如长期接触农药、重金属等也可能诱发疾病。典型症状包括静止性震颤、运动迟缓、肌强直和姿势平衡障碍,早期可能表现为嗅觉减退、睡眠障碍等非运动症状。

极少数家族性帕金森病呈显性遗传,父母一方患病时子女有较高遗传概率。这类患者往往发病年龄较轻,可能伴随其他神经系统异常。基因检测可帮助识别高风险人群,但临床诊断仍需结合运动症状和影像学检查。目前尚无根治方法,左旋多巴制剂、多巴胺受体激动剂等药物可改善症状。

建议有家族史的人群定期进行神经系统体检,避免接触神经毒性物质。保持规律运动如太极拳、游泳等有助于延缓运动功能退化。若出现动作变慢、写字变小等症状应及时就诊,早期干预可显著改善生活质量。遗传咨询可帮助评估个体风险,但不必过度担忧,多数患者的子女不会患病。