| 1人回答 | 42次阅读

血管动脉瘤可能由动脉粥样硬化、高血压、创伤、感染及遗传因素等原因引起。血管动脉瘤是血管壁局部异常扩张形成的病变,通常表现为搏动性肿块、疼痛或压迫症状,严重时可导致破裂出血。

长期血脂异常可导致动脉粥样硬化斑块形成,使血管壁弹性减弱。斑块堆积处血管壁结构受损,在血流冲击下逐渐膨出形成动脉瘤。患者可能伴有胸闷、头晕等症状。治疗需控制血脂,可遵医嘱使用阿托伐他汀钙片、瑞舒伐他汀钙片等药物,必要时行支架植入术。

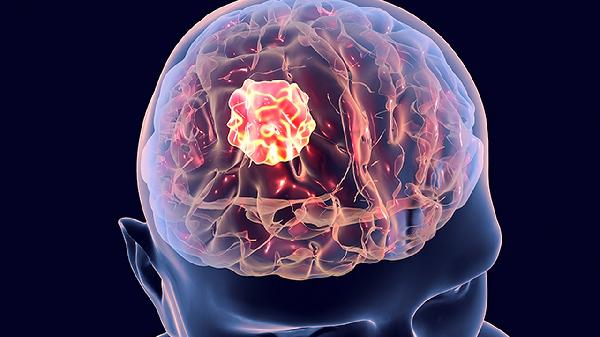

持续高血压会使血管壁承受过高压力,中膜层平滑肌代偿性增生后发生退行性变。血管壁薄弱部位在高压血流作用下逐渐扩张,常见于脑动脉、主动脉等部位。患者可能出现头痛、视物模糊等症状。需长期服用硝苯地平控释片、缬沙坦胶囊等降压药物,定期监测血压变化。

锐器伤、车祸等外力可直接损伤血管壁全层结构,导致假性动脉瘤形成。血管壁破裂后周围组织包裹出血形成血肿,表现为局部肿胀、淤斑。急性期需手术修复血管,术后使用注射用头孢呋辛钠预防感染,避免剧烈运动。

细菌性心内膜炎、梅毒等感染性疾病可引发血管炎性反应。病原体侵袭血管内皮导致中层坏死,局部血管壁强度下降形成感染性动脉瘤。患者可能出现发热、乏力等全身症状。需静脉滴注注射用青霉素钠抗感染,严重时需切除病变血管段。

马凡综合征、埃勒斯-当洛斯综合征等遗传性疾病可导致胶原蛋白合成异常。血管壁中膜结构缺陷使其无法承受正常血压,多发于主动脉根部。患者常合并骨骼畸形、关节过伸等表现。需定期进行影像学检查,必要时行预防性血管置换术。

日常需戒烟限酒,保持低盐低脂饮食,避免剧烈运动或突然用力。高血压患者应规律监测血压,遵医嘱调整用药。若出现突发剧烈胸痛、腹痛或意识障碍,需立即就医排除动脉瘤破裂。术后患者需长期随访,每6-12个月复查血管影像评估病情进展。

血压不高时动脉瘤仍有破裂风险,但概率相对较小。动脉瘤破裂与血管壁结构异常、血流动力学改变等因素密切相关,血压只是影响因素之一。

动脉瘤破裂的核心机制是血管壁局部薄弱区域在血流冲击下逐渐扩张变薄,最终破裂。即使血压处于正常范围,若动脉瘤本身存在形态不规则、瘤体较大、位置特殊等情况,血管壁承受的剪切力仍可能超过耐受阈值。长期吸烟、高龄、动脉粥样硬化等会导致血管弹性下降,进一步增加破裂风险。部分遗传性疾病如马凡综合征、埃勒斯-当洛斯综合征等,会直接导致血管结缔组织缺陷,此时即使血压控制良好,动脉瘤仍可能进展。

少数情况下,血压正常者也可能因剧烈咳嗽、排便用力、情绪激动等突发腹压增高,导致动脉瘤瞬间压力骤增而破裂。某些感染性或创伤性动脉瘤因局部炎症反应,血管壁修复能力受损,在血压波动较小时仍可能发生破裂。此外,部分患者存在血压昼夜节律异常,夜间血压监测不足可能掩盖真实风险。

建议动脉瘤患者定期进行血管影像学检查,监测瘤体变化。保持规律作息,避免突然用力或剧烈运动,控制胆固醇摄入。若出现突发剧烈头痛、腹痛等破裂征兆,须立即就医。对于未破裂动脉瘤,医生会根据大小、位置及生长速度综合评估手术指征,必要时行介入栓塞或开颅夹闭术。