| 1人回答 | 54次阅读

溶血性黄疸出院后反复可能与免疫因素、感染、药物刺激、遗传性红细胞缺陷或护理不当有关。新生儿溶血病、G6PD缺乏症、败血症、药物性溶血及母婴血型不合是常见诱因,需复查胆红素水平并排查病因。

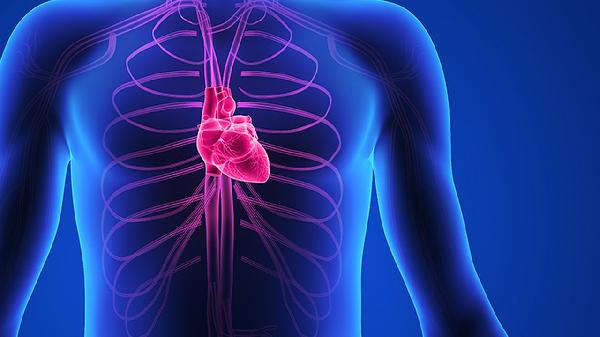

母婴血型不合导致的同种免疫性溶血是新生儿溶血性黄疸主因。母亲Rh阴性或O型血而胎儿为Rh阳性或A/B型血时,母体产生的IgG抗体通过胎盘破坏胎儿红细胞。患儿表现为黄疸进展快、贫血、肝脾肿大,需监测血红蛋白及网织红细胞计数。治疗可采用静脉注射用免疫球蛋白抑制溶血,严重时需换血疗法。出院后复发需复查抗体效价。

细菌或病毒感染可诱发红细胞膜损伤导致溶血。败血症患儿常见黄疸反复伴发热、反应差,血培养可见大肠埃希菌、B族链球菌等病原体。巨细胞病毒感染可引起直接胆红素升高。需完善降钙素原、C反应蛋白等炎症指标,抗感染可选用注射用头孢曲松钠或更昔洛韦注射液。

G6PD缺乏症患儿接触氧化性药物后易发生急性溶血。樟脑丸、磺胺类、呋喃妥因等药物可诱发血红蛋白尿及黄疸反弹。出院后应避免接触萘酚类物质,复发时需停用可疑药物并碱化尿液,必要时输注悬浮红细胞。基因检测可明确G6PD酶活性缺陷。

遗传性球形红细胞增多症因红细胞膜蛋白基因突变导致红细胞脆性增加。患儿黄疸反复伴脾大,外周血涂片见球形红细胞,渗透脆性试验阳性。脾切除可减少溶血发作,但需在5岁后实施以避免肺炎球菌感染风险。出院后需补充叶酸片预防巨幼细胞贫血。

喂养不足导致脱水会加重黄疸,母乳性黄疸患儿需保证每日8-12次哺乳。出院后应每日监测皮肤黄染范围,若手足心出现黄染或大便陶土色需立即返院。避免包裹过热诱发核黄疸,保持室温24-26℃。可配合双歧杆菌三联活菌散调节肠道菌群促进胆红素排泄。

患儿出院后应每周复查经皮胆红素,母乳喂养母亲需暂停进食蚕豆及其制品。保持皮肤清洁预防感染,接触患儿前后需规范洗手。若黄疸反复伴嗜睡、吸吮力减弱,需急诊排查胆红素脑病。定期随访血常规及肝功能,遗传代谢病患儿需专科门诊长期管理。