小儿心脏房间隔缺损是怎么回事

心血管内科编辑

医心科普

心血管内科编辑

医心科普

心血管内科编辑

医心科普

心血管内科编辑

医心科普

小儿心脏房间隔缺损可能由遗传因素、孕期感染、胎儿发育异常、染色体异常、环境因素等原因引起,通常表现为呼吸急促、喂养困难、体重增长缓慢、反复呼吸道感染、活动耐力下降等症状。可通过定期随访、介入封堵术、外科修补术、药物治疗、预防感染等方式干预。

部分患儿存在家族遗传倾向,可能与特定基因突变有关。父母携带相关基因缺陷可能增加胎儿发病概率。此类患儿可能合并其他先天性畸形,需进行基因检测明确诊断。治疗以手术矫正为主,术后需长期监测心功能发育情况。常见相关药物包括地高辛口服溶液、呋塞米片、螺内酯片等。

妊娠早期母亲感染风疹病毒、巨细胞病毒等病原体可能干扰胎儿心脏发育。这类缺损通常合并肺动脉高压,需早期进行超声心动图筛查。预防性使用抗生素可降低心内膜炎风险,必要时需在学龄前完成手术治疗。临床常用药物包括阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂、头孢克洛颗粒、青霉素V钾片等。

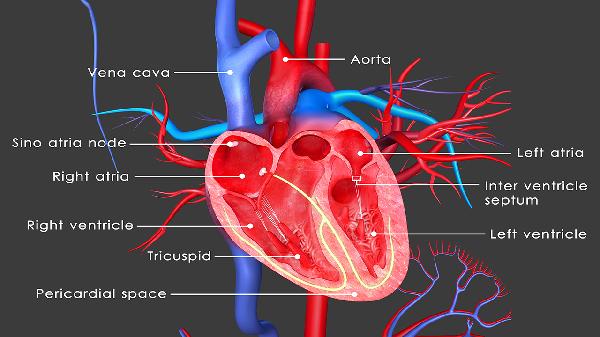

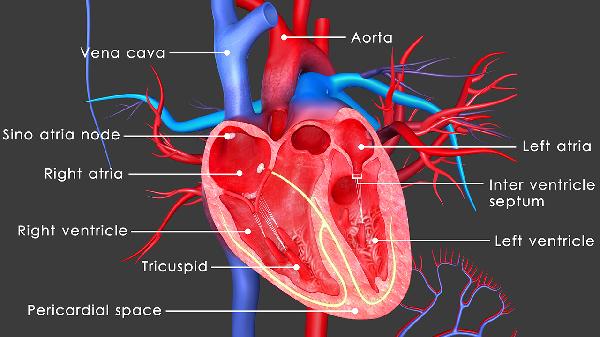

胚胎期心内膜垫发育障碍导致原发孔型缺损,或继发隔形成异常导致继发孔型缺损。小型缺损可能随年龄增长自然闭合,中型缺损需评估肺循环压力。日常护理需避免剧烈哭闹,定期监测生长发育指标。营养支持可选用强化母乳或特殊配方奶粉。

唐氏综合征等染色体疾病常伴发房室间隔缺损。这类患儿多存在免疫功能障碍,容易发生重症肺炎。需要多学科协作管理,在2-4岁择期手术。术前可使用卡托普利片控制心力衰竭,辅以多种维生素矿物质补充剂改善体质。

孕期接触放射线、化学毒物或服用致畸药物可能增加发病风险。缺损边缘常较薄弱,介入治疗时需特别注意封堵器稳定性。术后需持续抗凝治疗,常用华法林钠片配合凝血功能监测。居住环境应保持通风良好,避免二手烟暴露。

家长应建立规范的随访计划,每3-6个月进行心脏超声复查。日常注意观察患儿口唇颜色变化,记录每日进食量和尿量。适当增加高蛋白食物如鱼肉、蛋类的摄入,避免过量饮水加重心脏负荷。保持适度活动量,避免参加竞技性体育运动。气候变化时注意防护,减少呼吸道感染发生概率。若出现拒食、嗜睡等异常表现需立即就医。