| 1人回答 | 65次阅读

骨折处发麻可能与神经受压、局部血液循环障碍、组织水肿、神经损伤、炎症反应等因素有关,可通过药物治疗、物理治疗、手术治疗等方式缓解。建议及时就医,明确病因后遵医嘱治疗。

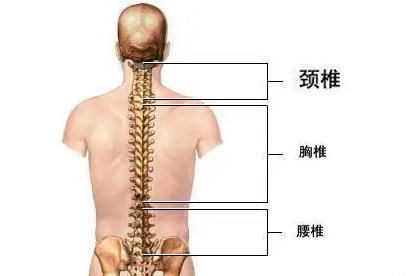

骨折后骨骼错位或血肿可能压迫周围神经,导致麻木感。常见于脊椎、腕部等神经密集区域。需通过X光或CT确认压迫位置,轻度压迫可通过牵引复位缓解,严重时需手术解除压迫。常用药物包括甲钴胺片、维生素B1片等营养神经药物。

骨折后局部血管损伤或固定过紧会影响血液供应,导致缺血性麻木。表现为皮肤苍白、温度降低。需调整外固定松紧度,配合热敷促进循环。严重缺血需使用前列地尔注射液、丹参川芎嗪注射液等改善微循环药物。

创伤后炎性渗出会导致软组织肿胀,压迫神经末梢引发麻木。伤后48小时内应冰敷减轻水肿,抬高患肢。可口服七叶皂苷钠片、地奥司明片等消肿药物,配合超声波等物理治疗加速积液吸收。

开放性骨折或严重移位可能直接损伤神经干,出现持续性麻木伴肌肉无力。需肌电图评估损伤程度,部分神经断裂需手术吻合,术后配合鼠神经生长因子注射液、神经节苷脂钠注射液等促进神经修复。

骨折后前列腺素等炎性介质刺激神经末梢,产生麻木刺痛感。急性期可使用洛索洛芬钠片、塞来昔布胶囊等抗炎镇痛药,慢性期采用红外线照射等理疗。合并感染时需加用头孢克洛胶囊等抗生素。

骨折恢复期间应保持患肢功能位,避免过早负重。饮食注意补充蛋白质、钙质及维生素D,如牛奶、鱼肉、西蓝花等。定期复查X光观察愈合情况,麻木持续加重或出现肌肉萎缩需立即复诊。康复期可在医生指导下进行渐进式功能锻炼,配合针灸、推拿等中医理疗改善局部循环。