| 1人回答 | 89次阅读

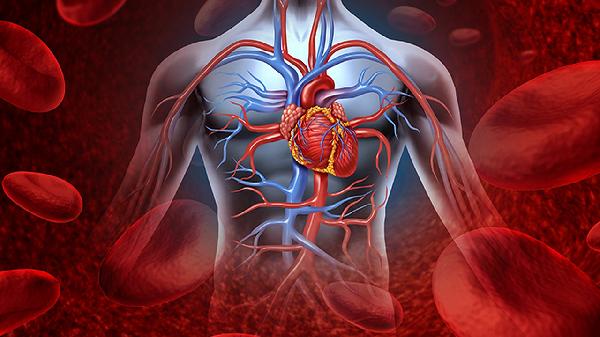

血压高可能由遗传因素、高盐饮食、肥胖、长期精神紧张、肾脏疾病等原因引起。血压高通常表现为头晕、头痛、心悸等症状,可通过调整饮食、规律运动、药物治疗等方式控制。

家族中有高血压病史的人群患病概率较高,可能与基因变异导致血管紧张素系统异常有关。这类患者需定期监测血压,避免高盐高脂饮食,必要时遵医嘱使用苯磺酸氨氯地平片、缬沙坦胶囊等药物控制血压。

长期摄入过量钠盐会导致体内水钠潴留,增加血容量和血管压力。建议每日食盐摄入量控制在5克以内,减少腌制食品、加工食品的摄入,适当补充含钾丰富的香蕉、菠菜等食物。

体重超过标准范围时,脂肪组织分泌的炎症因子会损伤血管内皮功能,同时增加心脏负荷。通过有氧运动和力量训练将体重指数控制在24以下,可显著降低血压,肥胖相关高血压可遵医嘱使用盐酸贝那普利片等药物。

持续焦虑或压力会激活交感神经系统,引起血管收缩和心率加快。建议通过冥想、深呼吸等方式缓解压力,保证充足睡眠,必要时可短期使用阿普唑仑片辅助调节,但须避免长期依赖。

肾小球肾炎、肾动脉狭窄等疾病会导致肾素-血管紧张素系统异常激活,引发继发性血压升高。这类患者需治疗原发病,可能需联合使用呋塞米片、硝苯地平控释片等药物,并定期检查肾功能。

预防高血压需建立健康生活方式,每日食盐摄入不超过5克,每周进行150分钟中等强度运动,保持体重指数在正常范围。避免熬夜和过度劳累,40岁以上人群建议每年测量一次血压。若出现持续头晕、视物模糊等症状应及时就医,确诊高血压后需长期规范治疗,不可自行停药或增减药量。日常可适量食用芹菜、山楂等有助于降压的食物,但不可替代药物治疗。

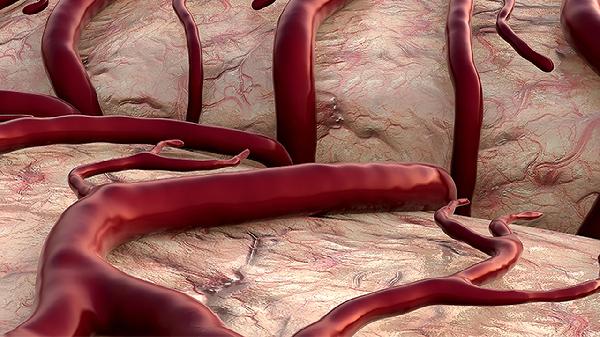

下肢静脉血栓通常需要评估狭窄率,狭窄率是判断血栓严重程度和制定治疗方案的重要指标。

下肢静脉血栓形成后,血管内血栓可能导致血管腔狭窄或完全阻塞。通过影像学检查如超声、CT静脉造影或磁共振静脉造影可以测量狭窄率。狭窄率越高,说明血栓对血流的影响越大,可能需要更积极的治疗措施。对于轻度狭窄的患者,可能仅需抗凝治疗和密切随访。对于中重度狭窄的患者,可能需要考虑溶栓治疗、机械取栓或放置血管支架等介入治疗。

评估狭窄率有助于预测血栓后综合征的发生风险。血栓后综合征是下肢静脉血栓的常见并发症,表现为患肢肿胀、疼痛、皮肤色素沉着甚至溃疡。狭窄率较高的患者发生血栓后综合征的概率较高,需要更长期的随访和更严格的生活方式干预。医生会根据狭窄率和其他临床因素综合判断是否需要进一步干预。

建议下肢静脉血栓患者遵医嘱定期复查,监测狭窄率变化。日常生活中应避免久坐久站,穿着医用弹力袜,适当抬高患肢,保持适度运动。如出现患肢肿胀加重、疼痛加剧或皮肤颜色改变等情况,应及时就医。