| 1人回答 | 39次阅读

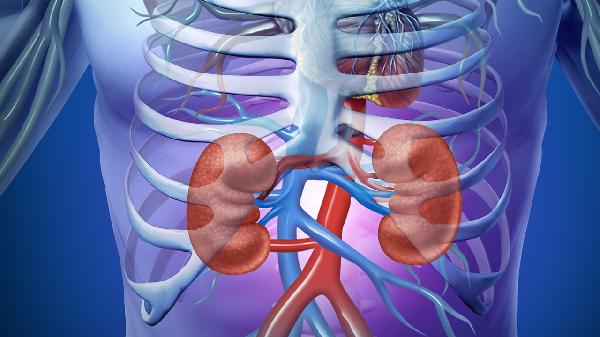

肾结石引起的肾积水可通过药物排石、体外冲击波碎石、输尿管镜取石、经皮肾镜取石、开放手术等方式治疗。肾积水通常由结石阻塞尿路导致,可能伴随腰部胀痛、排尿困难等症状。

对于直径小于6毫米的结石,可遵医嘱使用排石药物促进结石排出。常用药物包括尿石通丸、排石颗粒、肾石通颗粒等,这些药物通过利尿、扩张输尿管等作用帮助结石移动。治疗期间需配合大量饮水,每日饮水量建议达到2-3升,有助于冲刷尿路。若出现发热或剧烈疼痛需立即就医。

适用于直径6-20毫米的肾结石,通过体外产生的冲击波将结石粉碎。该治疗无需切口,但术后可能出现血尿、肾周血肿等并发症。碎石后需配合药物排石和适度运动帮助碎屑排出。肾功能不全或凝血障碍患者需谨慎选择该治疗方式。

通过尿道插入输尿管镜直接取出或粉碎结石,适用于输尿管中下段结石。手术创伤小,恢复快,但可能发生输尿管损伤或感染。术前需进行尿培养排除感染,术后需留置双J管2-4周防止输尿管狭窄。该治疗对较大结石或输尿管扭曲患者效果有限。

适用于大于20毫米的肾结石或鹿角形结石,通过腰部穿刺建立通道取出结石。该手术效率高但创伤较大,可能引起出血、感染等并发症。术前需评估肾功能和凝血功能,术后需密切监测生命体征。对于复杂性结石可能需要分期手术。

仅在其他治疗无效或合并严重解剖异常时考虑,如肾盂成形术或肾切除术。开放手术创伤大、恢复期长,但能同时处理尿路畸形等合并问题。术后需长期随访肾功能,警惕肾萎缩或高血压等远期并发症。随着微创技术发展,开放手术应用已大幅减少。

肾结石引起的肾积水患者日常应保持每日2000-3000毫升饮水量,均匀分配在全天饮用。限制高草酸食物如菠菜、坚果的摄入,适当控制钠盐和动物蛋白。定期进行适度运动如步行、跳绳有助于预防结石形成。每3-6个月复查泌尿系超声监测结石情况,出现腰痛加剧、发热等症状需及时就诊。术后患者应按医嘱定期复查,避免剧烈运动和重体力劳动直至完全康复。

肾部有阴影3.7*2.8厘米可能由肾囊肿、肾肿瘤、肾结石、肾脓肿或肾血管瘤等原因引起,需通过超声、CT或MRI等检查进一步明确诊断。建议及时就医,由医生根据影像学特征和临床表现制定后续诊疗方案。

1、肾囊肿

肾囊肿是肾脏常见的良性病变,可能与肾小管阻塞或退行性改变有关。多数患者无明显症状,部分可能出现腰部钝痛或血尿。对于无症状的小囊肿无需特殊处理,定期复查即可;若囊肿增大或引发不适,可考虑超声引导下穿刺抽液或腹腔镜手术切除。临床常用检查包括肾脏超声和增强CT。

2、肾肿瘤

肾肿瘤包括肾细胞癌等恶性病变,可能与吸烟、肥胖或遗传因素相关。早期可能无症状,进展期可出现血尿、腰部包块或体重下降。诊断需结合增强CT或MRI,治疗方式包括肾部分切除术、根治性肾切除术等。对于晚期患者可能需联合靶向药物治疗。

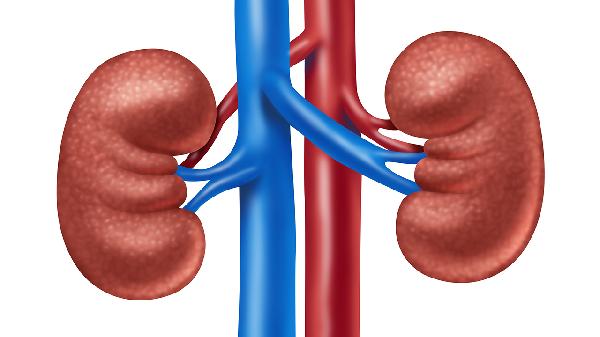

3、肾结石

肾结石由尿液结晶沉积形成,可能与代谢异常或饮水不足有关。典型症状为肾绞痛和血尿,结石较大时可表现为影像学阴影。治疗方式包括体外冲击波碎石术、输尿管镜取石术等。预防复发需增加饮水量,限制高草酸食物摄入。

4、肾脓肿

肾脓肿多由细菌感染引起,常见于糖尿病或尿路梗阻患者。临床表现为发热、腰痛和尿路刺激症状。治疗需静脉注射抗生素,如头孢曲松钠注射液,严重者需经皮穿刺引流。确诊需结合血常规、尿培养及影像学检查。

5、肾血管瘤

肾血管瘤是血管发育异常的良性肿瘤,通常无症状,偶见血尿。诊断主要依靠增强CT或血管造影。小血管瘤可观察随访,较大或有症状者可行栓塞治疗或手术切除。孕期可能增大,需加强监测。

发现肾部阴影后应避免剧烈运动,保持每日2000毫升以上饮水量,限制高盐高蛋白饮食。定期复查影像学监测阴影变化,若出现血尿、持续腰痛或发热等症状需立即就诊。所有治疗均需在医生指导下进行,不可自行服用药物或尝试偏方。