| 1人回答 | 26次阅读

眶上神经痛的检查结果需结合临床症状和影像学报告综合判断,主要检查方式包括体格检查、神经电生理检查、头颅CT或MRI。

1、体格检查:

医生会按压眶上切迹区域评估压痛程度,同时检查额部皮肤感觉异常范围。若出现明显触痛伴感觉减退,可能提示神经卡压或炎症。需排除局部外伤或带状疱疹感染史,此类情况可能伴随皮肤疱疹或瘢痕形成。

2、神经电生理检查:

通过肌电图和神经传导速度检测判断神经损伤程度。若显示眶上神经传导速度减慢或波幅降低,可能提示神经受压或脱髓鞘病变。该检查可鉴别三叉神经其他分支病变,但无法明确具体压迫病因。

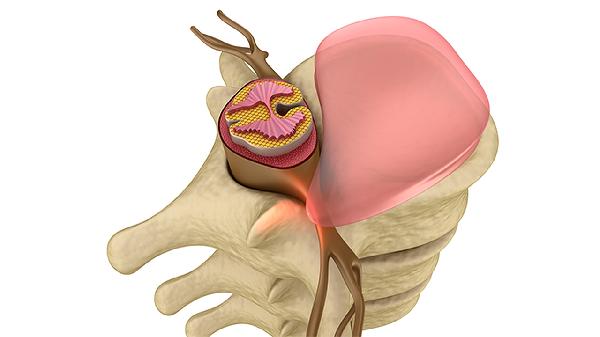

3、头颅CT检查:

可发现眶上切迹处骨性结构异常,如骨折碎片、骨质增生或肿瘤占位。对于外伤后发病者尤为重要,能显示视神经管是否受累。但CT对软组织分辨率有限,难以判断神经周围炎症或血管压迫。

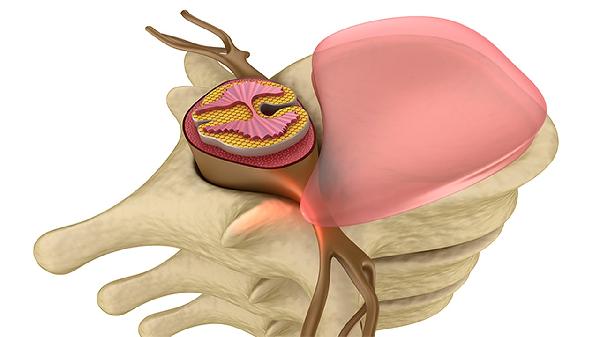

4、头颅MRI检查:

软组织对比度优于CT,可清晰显示神经走行区水肿、血管袢压迫或微小肿瘤。若T2加权像显示神经高信号,提示存在炎性改变。增强扫描有助于鉴别神经鞘瘤或脑膜瘤等占位性病变。

5、实验室检查:

血常规和C反应蛋白可辅助判断感染性病因,如鼻窦炎或带状疱疹病毒感染。自身免疫抗体检测适用于反复发作患者,排除系统性红斑狼疮等结缔组织病导致的神经病变。

确诊眶上神经痛后,急性期可局部热敷缓解肌肉痉挛,避免过度用眼和冷风刺激。若疼痛持续超过1周或伴随视力变化,需复查影像学排除颅内病变。慢性患者建议记录疼痛日记,帮助医生调整治疗方案。日常生活中注意保持规律作息,适度进行额部肌肉放松按摩,避免佩戴过紧的眼镜框架造成局部压迫。

病毒性角膜炎可通过抗病毒滴眼液、口服抗病毒药物、角膜修复治疗、手术治疗等方式治疗。病毒性角膜炎通常由单纯疱疹病毒、水痘带状疱疹病毒、腺病毒、免疫低下等原因引起。

1、抗病毒滴眼液使用更昔洛韦滴眼液、阿昔洛韦滴眼液、碘苷滴眼液等抑制病毒复制。可能与角膜上皮损伤有关,表现为畏光流泪。需在医生指导下使用。

2、口服抗病毒药物服用阿昔洛韦片、泛昔洛韦片、伐昔洛韦片等系统抗病毒药物。可能与病毒潜伏感染有关,常伴发角膜溃疡。须严格遵医嘱用药。

3、角膜修复治疗采用人工泪液、角膜营养剂、生长因子等促进角膜愈合。通常与角膜基质炎有关,可能出现视力下降。需配合抗病毒治疗。

4、手术治疗严重角膜穿孔需行角膜移植术或羊膜覆盖术。多由反复发作导致,伴随角膜瘢痕形成。术后仍需长期抗病毒治疗。

治疗期间避免揉眼,保持眼部清洁,外出佩戴防护镜,定期复查角膜情况。