| 1人回答 | 58次阅读

脚踝关节扭伤后发痒可能与局部炎症反应、皮肤干燥、过敏反应、神经损伤、伤口愈合等因素有关,可通过冷热敷交替、保湿护理、抗过敏治疗、营养神经、定期消毒等方式缓解。

1、局部炎症反应

扭伤后局部组织充血水肿可能刺激末梢神经引发瘙痒。急性期表现为红肿热痛,慢性期可能伴随纤维增生。可遵医嘱使用双氯芬酸钠凝胶、氟比洛芬贴膏等非甾体抗炎药,配合弹性绷带加压包扎减轻肿胀。炎症消退后瘙痒多自行缓解。

2、皮肤干燥

制动期间活动减少可能导致局部皮脂分泌不足,表现为脱屑、皲裂伴瘙痒。建议每日用温水清洁后涂抹尿素维E乳膏或凡士林保湿,避免抓挠。穿着透气的棉质护踝,保持皮肤清洁干燥。

3、过敏反应

外用药物或敷料中的成分可能引发接触性皮炎,出现丘疹、水疱伴剧烈瘙痒。需立即停用可疑致敏物,用生理盐水冲洗患处。可遵医嘱口服氯雷他定片或外用丁酸氢化可的松乳膏,严重者需静脉注射葡萄糖酸钙。

4、神经损伤

严重扭伤可能损伤腓浅神经等皮下感觉神经,表现为麻木、蚁走感或瘙痒。早期可通过甲钴胺片、维生素B1片营养神经,配合超短波理疗促进修复。若3个月未改善需肌电图检查明确损伤程度。

5、伤口愈合

伴随皮肤破损时,组织修复过程中组胺释放和新生血管形成可能引发瘙痒。需每日用碘伏消毒后覆盖无菌敷料,避免感染。愈合期可局部涂抹重组人表皮生长因子凝胶,禁止撕扯痂皮。

扭伤后48小时内应持续冰敷,抬高患肢促进静脉回流。恢复期逐步进行踝泵运动、抗阻训练等康复锻炼,穿戴护踝3-6个月预防再次损伤。若瘙痒持续加重或出现化脓、发热需排除感染,及时至骨科或皮肤科就诊。日常注意补充蛋白质和维生素C促进结缔组织修复,控制体重减轻关节负荷。

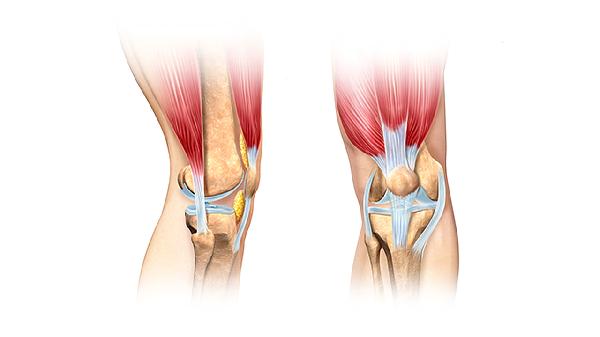

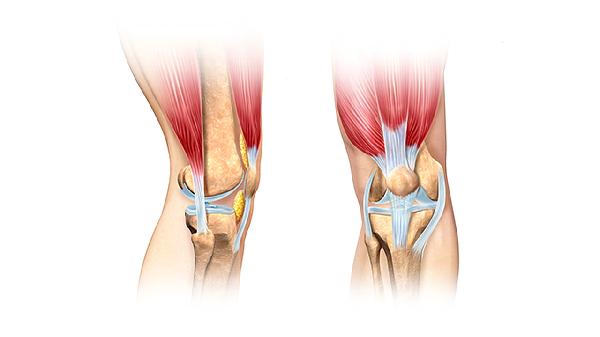

半月板3度损伤可通过保守治疗、关节镜手术、康复训练、生活习惯调整等方式治疗。半月板3度损伤通常由运动损伤、退行性变、外力撞击、长期劳损等原因引起。

1、保守治疗适用于无明显关节交锁或严重功能障碍的患者,可通过支具固定、减少负重活动缓解症状,常用药物包括氨基葡萄糖、塞来昔布、双氯芬酸钠等。

2、关节镜手术半月板缝合或部分切除术是主要治疗手段,可能与急性扭转伤、长期磨损等因素有关,通常表现为关节肿胀、活动受限等症状。

3、康复训练术后需进行股四头肌等长收缩、直腿抬高等功能锻炼,避免肌肉萎缩和关节粘连,可配合物理治疗促进恢复。

4、生活习惯调整控制体重减轻关节负荷,避免爬山、深蹲等加重损伤的动作,建议选择游泳、骑自行车等低冲击运动。

恢复期间应保持均衡饮食,适当补充钙质和优质蛋白,定期复查评估恢复情况,严格遵医嘱进行康复锻炼。