| 1人回答 | 67次阅读

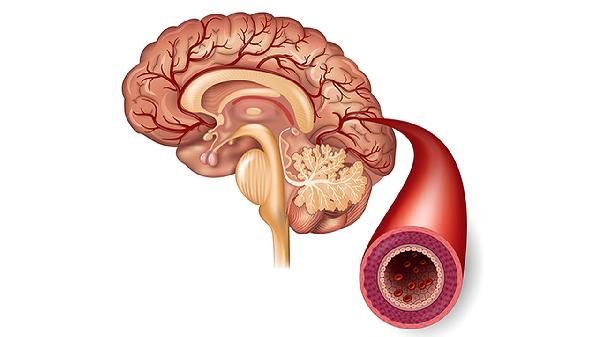

缺血性脑血管病是指因脑部血液供应不足导致脑组织缺氧坏死的疾病,主要包括短暂性脑缺血发作和脑梗死两大类。缺血性脑血管病可能由动脉粥样硬化、心源性栓塞、小动脉闭塞等原因引起,通常表现为突发肢体无力、言语障碍、头晕等症状。

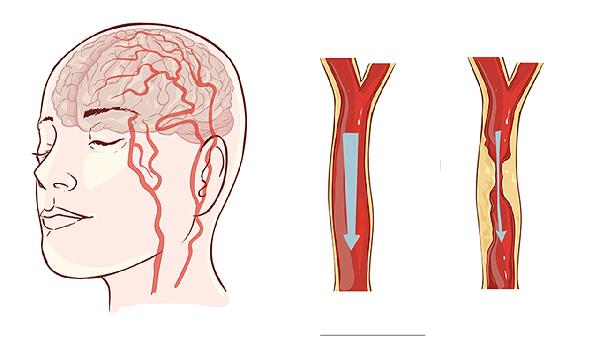

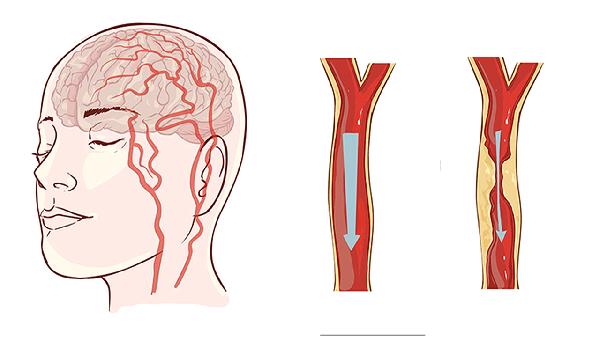

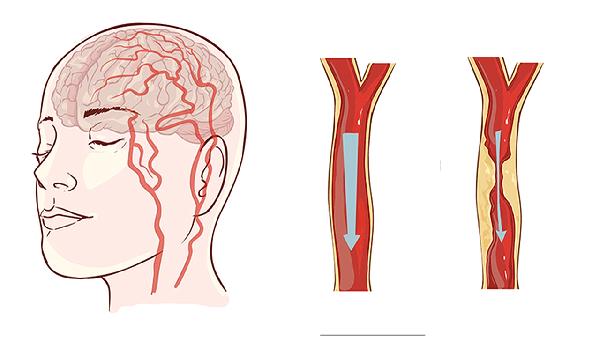

1、动脉粥样硬化

动脉粥样硬化是缺血性脑血管病最常见的原因,与高血压、高血脂、糖尿病等因素相关。动脉壁脂质沉积形成斑块,导致血管狭窄或闭塞。患者可能出现一过性黑蒙、短暂性偏瘫等症状。治疗需控制基础疾病,可遵医嘱使用阿托伐他汀钙片、硫酸氢氯吡格雷片等药物,严重时需行颈动脉内膜剥脱术。

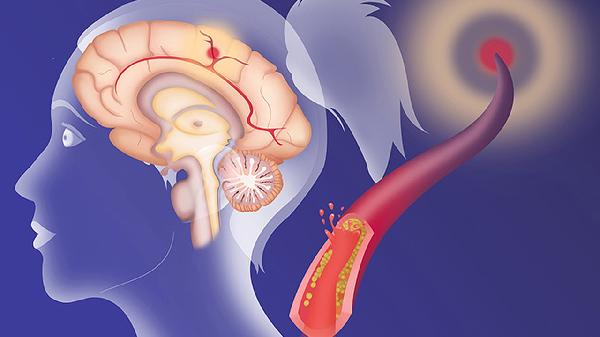

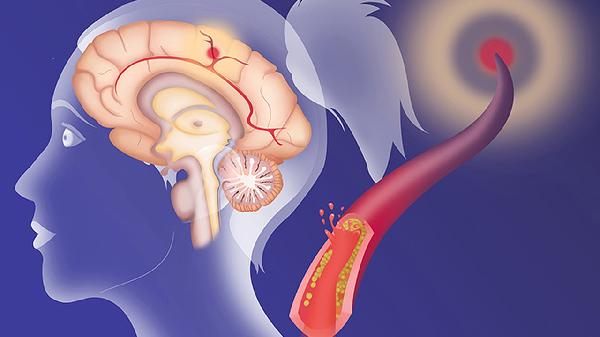

2、心源性栓塞

心房颤动等心脏疾病易形成血栓,脱落后随血流阻塞脑动脉。这类患者常突发意识障碍、偏瘫,症状较重。预防需抗凝治疗,如使用华法林钠片、利伐沙班片等,同时需处理原发心脏病。心脏超声检查有助于明确病因。

3、小动脉闭塞

长期高血压导致脑内小动脉玻璃样变,引发腔隙性脑梗死。患者多表现为纯运动性轻偏瘫、构音障碍等局灶症状。治疗以控制血压为主,可选用苯磺酸氨氯地平片、缬沙坦胶囊等降压药,配合改善微循环药物如银杏叶提取物片。

4、血液成分异常

红细胞增多症、血小板增多症等血液病可增加血液黏稠度,影响脑部供血。患者可能有头痛、眩晕等非特异性表现。需针对原发病治疗,如使用羟基脲片控制红细胞数量,必要时行血液稀释疗法。

5、血管炎性疾病

巨细胞动脉炎、系统性红斑狼疮等自身免疫性疾病可累及脑血管。患者除神经系统症状外,常伴发热、关节痛等全身表现。需使用醋酸泼尼松片、甲氨蝶呤片等免疫抑制剂,配合营养神经药物如甲钴胺片。

预防缺血性脑血管病需保持低盐低脂饮食,每日摄入蔬菜水果不少于500克,限制饮酒。每周进行3-5次有氧运动如快走、游泳等,每次30分钟以上。控制血压、血糖、血脂在达标范围,定期进行颈动脉超声等筛查。出现言语不清、肢体麻木等预警症状时须立即就医,发病4.5小时内是静脉溶栓的黄金时间窗。

脑血栓患者通过规范治疗多数可获得良好预后,治疗效果主要与血栓位置、治疗时机、基础疾病控制、康复训练等因素有关。

1、血栓位置:大脑中动脉等非关键区域血栓预后较好,脑干等重要部位血栓可能遗留功能障碍。急性期可通过静脉溶栓或取栓治疗。

2、治疗时机:发病4.5小时内接受阿替普酶溶栓可显著改善预后,超过时间窗则需抗血小板聚集治疗,常用药物包括阿司匹林肠溶片、氯吡格雷、替格瑞洛。

3、基础疾病:高血压、糖尿病等原发病控制不佳会导致复发,需长期服用降压药(如氨氯地平)、降糖药(如二甲双胍)配合低盐低脂饮食。

4、康复训练:肢体功能障碍者需在发病后2周开始康复治疗,包括运动疗法、作业疗法、言语训练等,6个月内为黄金恢复期。

建议定期监测血压血糖,戒烟限酒,遵医嘱服用抗凝药物如华法林或新型口服抗凝药,配合有氧运动促进功能恢复。